de los

Perdidos

La noche ofrece sus encantos a todos aquellos que eligen abrazar la oscuridad. Pero es cuando la luz y la sombra se entrelazan cuando al fin podemos ver.

I/ El Carnaval

—

El gran salón apestaba a patchoulí y a desodorante de Axe, un contraste asqueroso que mostraba las dos peores caras de esta sociedad. Y allí estaba yo, el bufón coronado, el consultor estrella, tambaleándome como uno de tantos bajo el peso de un alcohol que era más un veneno que un escape, en medio del grotesco esplendor y la farsa perfumada de la cena de empresa de Navidad. Mi traje, esa jaula hecha de hilos caros, me apretaba igual que la dichosa conciencia que intentaba apagar con cada sorbo de Blue Label y cada raya de cocaína, que circulaba más libre que las conversaciones de ese evento en el que la hipocresía se servía en bandeja de plata. Todos sonreían, con sus narices espolvoreadas y sus almas tan vacías como las botellas que se amontonaban en la parte de atrás de la barra de mármol de Carrara o de lo que fuese.

—Ponme otro whisky, y no hace falta que me cambies el vaso como al resto de payasos —empujé el vaso hacia la camarera. Había perdido la cuenta de todos los que llevaba ya, pero nunca parecía ser suficiente.

—Como quiera —me sonrió falsamente mientras me lo servía pero no iba a ser yo el que se lo reprochase. Buscar autenticidad allí sería como ir a un funeral con un traje de lentejuelas. No tendría más de 19 años y se iba a tener que tragar una noche de divorciados encocados intentando acostarse con ella desesperadamente. Tampoco iba a ser yo el que se apiadase de ella.

—¡Jacques! —me llamó una voz de pito. Era la pesada que organizaba esa pantomima, con esa falda lápiz que apenas le dejaba caminar. Parecía un pato borracho pero ni siquiera me salía la risa, la misantropía volvía a ganar la batalla una vez más.

—Ya voy, hostias —respondí, y me bebí el whisky de un trago. Tenía la garganta ya tan insensibilizada que me parecía agua.

Me dirigí hacia el centro de la sala mirando al suelo. Los ornamentos de la moqueta bailaban una danza psicodélica bajo mis pies y luché con todas mis fuerzas para no vomitar sobre ella, aunque no me faltaron ganas. Habría sido un espectáculo más digno que lo que estaba por hacer.

Me habían otorgado el gran honor de dar el discurso de fin de año. ¿Por mis buenas acciones? No, por supuesto que no. Era el que más dinero le daba a la multinacional, así de simple. Toreaba a los clientes como me venía en gana, era el maestro de las mentiras, el rey del Carnaval, una pieza más del engranaje de basura que movía este mundo.

Por fin alcancé el atril y me apoyé en él como quien se agarra a un clavo ardiendo. Entonces los miré. A todos ellos. La sala era un teatro de vanidades, y cada rostro ostentaba una máscara distinta. Sus miradas vacías estaban clavadas en mí, esperando palabras de progreso esperanzadoras y motivadoras. No iba a soportarlo más y, en ese momento, decidí que nada me importaba, que al final lo que contaba era lo que decía el directivo de turno y mientras saliesen mis números nada de lo que dijese iba a cambiar mi posición.

—Compañeros —mi voz era un naufragio—, en esta encantadora velada, ¿qué celebramos? ¿Nuestro éxito?, ¿nuestra prosperidad? No, brindemos por nuestras narices de oro blanco y por nuestras almas vendidas al demonio corporativo por un fajo de billetes.

Un silencio helado se apoderó de la sala. Algunos intercambiaron miradas incómodas; otros se removieron en sus asientos, probablemente deseando que se los tragase la tierra. Los miré, uno por uno, y fue cuando vi al fantoche de Étienne, acompañado de la insoportable e ingenua de su mujer, que hacía un rato nos había informado a todos los del departamento de que iba a ser padre. Yo, hacía una semana, lo había visto arrastrado en el reservado de un antro pijo y hortera esnifando cocaína sobre las tetas de una chica que no llegaría ni a los 20 años. Enternecedor.

—Y qué coño —seguí, elevando mi copa como si fuera a pronunciar una maldición en lugar de un brindis—, brindemos por el futuro padre entre nosotros. Que su crío aprenda rápido a navegar en esta mierda de mundo, que entienda que aquí sólo sobreviven los más hijos de puta.

Con esas palabras, lancé la copa contra la pared más cercana, observando con satisfacción cómo se hacía añicos, como deseaba que pasara con este maldito teatro. Sin esperar aplausos y sin desear miradas de compasión o entendimiento me largué de esa prisión de falsedad, dejando atrás susurros y miradas atónitas. La noche me recibió con su frío abrazo, una cómplice de mi huida.

Deambulé sin rumbo. Cada paso que daba más lejos de allí era una declaración de guerra contra el orden establecido, contra la vida vacía que todos pretendíamos adorar. Motivado por el deseo de alejarme, acabé en una callejuela perdida por Le Marais. «Si van a apuñalarme que sea esta noche, quizás así pueda sentir algo», me dije. Estaba tan acostumbrado a la bebida que el mero hecho de haber respirado aire frío me había despejado —o quizás fue la locura del momento—, y eso significaba que iba a necesitar urgentemente otro pozo donde ahogar mis pensamientos.

Un letrero pequeño de neón rojo, como un faro prohibido al final del camino, llamó mi atención. Un antro de mala muerte era justo lo que necesitaba en ese momento, así que entré sin pensármelo dos veces.

El local tenía el encanto de un palacio olvidado y olía como me imaginaba que olerían los años 20. Parecía que todo lo que había allí hubiera estado en una guerra y la hubiera perdido. Las paredes estaban cubiertas de un papel que alguna vez pretendió ser elegante, peladas y amarillentas, como la piel de un viejo borracho al sol. Cada resquicio y cada defecto contaba historias de tiempos pasados que nadie en ese lugar podía ya recordar. Detrás de la barra el camarero parecía una reliquia más, como si fuera un testigo atrapado en un bucle. El chaleco de su uniforme, que había sido rojo en algún momento, estaba tan desgastado y manchado que reflejaba su vida miserable sin necesidad de palabras. Las mesas pequeñas y redondas de madera estaban esparcidas por el lugar sin orden ni concierto, y las marcas de vasos sobre ellas eran como cicatrices; cada una, un recuerdo de una noche perdida en el abismo del alcohol y de la vergüenza. La luz, demasiado tímida para iluminar realmente, apenas lograba destacar las figuras sombrías de los pocos valientes o locos que se refugiaban allí, cada uno sumergido en su propio infierno personal. Al entrar, noté que al menos allí la desesperación era real, palpable, no escondida en trajes caros y sonrisas forzadas; parecía ser el último reducto de humanidad que quedaba en esta ciudad frívola.

—Un whisky, el que sea —ordené. No creí necesario que allí hubiera que guardar forma alguna. El camarero, sin dirigirme la mirada siquiera, me sirvió un vaso de un whisky que no llevaba ni etiqueta. Tampoco merecía nada más.

Y allí, entre la niebla de cigarrillos y el olor a derrota, en ese pequeño rincón del mundo en el que hasta las ratas se habían dado por vencidas, lo vi: un hombre ajeno a todo, absorto en un libro de Wilde, como si los versos pudieran ofrecer un refugio contra la tormenta de decadencia que lo rodeaba.

Algo, tal vez la pura incongruencia de la escena, me impulsó hacia él. Parecía un ángel, si es que los ángeles podían caer tan bajo y aún así mantener su gracia. Tenía una apariencia profundamente andrógina, no tendría más de treinta años y llevaba una camisa blanca y arrugada que le quedaba como anillo al dedo. Me pareció un esperpento de pureza que debía ser destruido, así que me acerqué arrastrando los pies, sintiendo como si el suelo pegajoso de ese antro intentase impedirme romper esa escena mágica. La verdad era que no había magia en este mundo.

—¿Qué cojones lees a esta hora y en este lugar, pomposo de mierda? —espeté. Las palabras me salieron torcidas, envenenadas por el alcohol y la bilis acumulada de años de fingir.

El hombre alzó la vista; sus ojos de color miel me parecieron dos faros en la bruma que tenía en mi cabeza.

—Wilde —respondió, con una calma que me irritó—. Es un recordatorio de que aún en la decadencia, puede haber belleza —una risa amarga se escapó de mis labios.

—Belleza —repetí, saboreando la palabra como si fuera una clase nueva de veneno—. Mira a tu alrededor, chaval. Aquí no hay belleza, sólo supervivientes de sus propias vidas de mierda.

Cerró el libro con un gesto sereno, como si cerrase la puerta a un mundo distinto al nuestro. Su tranquilidad empezaba a ser la gasolina de mis puños y eso me llenó de una felicidad macabra.

—¿No has oído eso de que la belleza está en el ojo del que la mira? Incluso aquí, en la oscuridad, es donde realmente se encuentra la luz.

—No me vengas con esa mierda filosófica —gruñí, sintiendo cómo la ira se abría camino a través de mis entrañas, como un demonio despertando de su letargo—. Aquí el único filósofo es el alcohol, y la única lección que puedes aprender es que siempre se puede caer más bajo.

Al escuchar mis palabras me estudió por un momento, como si evaluara si valía la pena continuar. Luego, con un movimiento rápido y elegante que no esperaba, se levantó y se acercó a mí, poniendo su rostro a pocos centímetros del mío.

—Quizás —dijo, con una voz baja cargada de una intensidad calmada que me sacudió—, la razón por la que no encuentras belleza es porque has estado buscándola en los lugares equivocados.

Eso fue demasiado. No sé si fue el desafío en sus ojos, la verdad en sus palabras, o simplemente la sensación de que el universo estaba divirtiéndose a mi costa una vez más, pero algo dentro de mí estalló. Sin pensarlo, mi puño se conectó con su mandíbula en una explosión de rabia y frustración. Pero antes de que pudiera saborear el triunfo de mi agresión, él respondió, sorprendiéndome con su puño, como un cometa impactándome con una fuerza que me mandó directamente al suelo. El sabor metálico de mi propia sangre se mezclaba con el del whisky barato. Acto seguido, noté cómo me agarraba de la americana y me sacaba a rastras del local, de vuelta al aire frío que me habría helado el alma si la hubiera tenido.

Tirado allí, sobre el suelo empedrado y húmedo, miré hacia arriba. Los contornos del edificio en el que se encontraba el antro giraban en una danza macabra mientras notaba cómo la sangre se esparcía libremente por toda mi cara. Entonces, la risa me encontró. Una risa loca, desprovista de alegría pero llena de liberación.

—¡Wilde tenía razón! —jadeé entre carcajadas—. Todos somos unos miserables y estamos en el mismo pozo… Pero algunos de nosotros miramos hacia las estrellas.

El hombre me miró con confusión y algo que podría haber jurado que era respeto se dibujó en su rostro. Extendió su mano y, en ese momento, entre la suciedad, entre el dolor y la iluminación, sentí encontrar un aliado en la más improbable de las trincheras.

Agarré su mano y me izó del suelo con una fuerza sorprendente, estableciendo así una tregua no pronunciada entre nosotros. Mis piernas, tambaleantes e inseguras, lucharon en vano por mantenerme en pie, y fue el frío agarre de su mano firme, como un ancla de hierro en la tempestad, lo que consiguió que no me cayese de bruces. Mientras recuperaba el equilibrio, nuestras miradas se encontraron y en sus ojos vi algo inesperado: no había juicio, sólo una comprensión que nunca antes había visto en nadie, como si hubiéramos librado las mismas batallas.

—¿Por qué coño me has ayudado? —escupí, aún jadeando por el golpe y la adrenalina. Él sonrió ligeramente.

—Porque, a veces, incluso los condenados necesitamos compañía. Y algo me dice que tú y yo estamos cortados por el mismo patrón —resoplé, aún desconfiado pero intrigado a mi pesar.

—Quizás digas la verdad, o quizás estés tan jodido como yo —repliqué, intentando recobrar algo de mi habitual defensa cínica.

—Eso —admitió con una sonrisa torcida—, es muy probable.

—Entonces, ¿ahora qué coño hacemos? —pregunté, con una voz menos firme de lo que pretendía. Había algo en ese hombre que me descolocaba, así que decidí encenderme un cigarro para usarlo como un escudo entre los dos.

Él miró hacia la entrada del antro, hacia el final de la calle y hacia el cielo, como si considerase todas las vías de escape y las opciones que cada una podía ofrecer.

—Hay una fiesta —dijo finalmente—, no una de esas corporativas y elitistas, sino algo… diferente. Un lugar donde quizás podamos encontrar lo que buscamos. O al menos, poder olvidar aquello que no conseguimos ignorar.

La propuesta era atractiva, una vía de escape de la realidad, una puerta hacia algo desconocido; y en ese momento «desconocido» significaba que tenía un posible potencial, una página en blanco en lugar de una repetición rutinaria de decepciones.

—Una fiesta, ¿eh? —murmuré, considerando la idea—. Y supongo que serás mi guía en este viaje a lo desconocido, ¿no?

Su sonrisa se ensanchó iluminando su rostro y, al darme cuenta de que me había quedado pasmado, aparté la mirada mientras le daba una calada al cigarro.

—Alguien tiene que hacerlo y, parece que hoy, ese alguien soy yo —respondió y asentí, tomando una decisión impulsiva que sólo aquellos que no tienen nada que perder pueden tomar.

—Vamos entonces. Muéstrame el camino, sensei del misterio.

Así, seguimos adelante, dejando atrás el antro y sus sombras, adentrándonos en la noche parisina.

II/ El puente

—

Abandonamos el laberinto de callejones y la bruma difusa de la noche nos golpeó; un velo frío y húmedo que transformaba la ciudad en un escenario de otro mundo. Deambulamos con el Sena a nuestro lado, esquivando los puestos de souvenirs ahora abandonados a su suerte. Le eché un vistazo furtivo y me pareció un fantasma del siglo XIX, desplazándose con una elegancia que desafiaba el tiempo, como si las calles empedradas fueran páginas de un libro del que solamente él conocía el final. Notó mi mirada y me regaló una sonrisa torcida, suficiente para que me hirviese la sangre y a la vez despertar mi curiosidad.

—Y bueno, Mr. Enigma, todavía no me has dicho cómo te llamabas —lancé la pregunta al aire, intentando romper el hielo mientras me pasaba las manos por el pelo húmedo para echármelo hacia atrás, un gesto que detestaba porque revelaba demasiado.

—¿Qué pasa? ¿Es que vas a llamarme mañana para pedirme una cita? —replicó con un sarcasmo que rozaba la insolencia y que estuvo a punto de hacerme explotar de ira una vez más—. ¿No se supone que hay que esperar tres días para eso?

Me miró, cortando el hilo de pensamientos sobre las diferentes formas de deshacerme de su cadáver.

—Sí, claro, y después te regalaré flores y un osito de peluche, gilipollas —le espeté, apretando los puños, preparado para cualquier cosa. Su mirada captó el gesto.

—Está bien, tranquilo. Sólo era una broma —admitió, y por un momento dudé de sus intenciones—. Me llamo Marc.

—Jacques —respondí, sellando la presentación con un apretón de manos más firme de lo necesario, marcando territorio porque era un cretino miserable. Su mano estaba fría en antítesis con la mía, que parecía que se hubiese desatado el infierno en mi palma—. Entonces, ¿de qué va exactamente la fiesta esa que se supone que va a cambiarme la vida?

—Lo primero que te diré es que tendrás que abrir la mente y abandonar esa percepción de perro abandonado que salta a la vista de cualquiera. El sitio al que voy a llevarte hará que encuentres la verdad oculta bajo este mar de hipocresía. ¿No quieres dejar atrás esa máscara de una vez? —solté un bufido como respuesta automática a su tono de ensueño. Me empezaba a cansar de que este payaso diese en el clavo con cada palabra que soltaba, pero no iba a ceder.

—¿Encontrar la verdad? En estos tiempos, eso suena más a una broma cruel que a un objetivo real —él me miró con una paciencia que me irritó.

—Quizás, pero incluso en el cinismo hay una búsqueda, una lucha por algo más auténtico, ¿no crees?

—Tal vez los soñadores busquen eso —repliqué, observando el agua negruzca del río—. Los demás nos conformamos con sobrevivir al teatro del absurdo.

—Pero aquí estás, Jacques, caminando en la oscuridad conmigo. ¿No indica eso una chispa de esperanza, un deseo de despojarte de tu propia máscara?

Nos detuvimos para apoyarnos en el parapeto del puente; el reflejo de la luna bailaba sobre las ondas del río. Marc me miró, y en sus ojos vi una mezcla de desafío y comprensión.

Desvié la mirada, incomodado por su pregunta. La noche se estaba poniendo cada vez más intensa y el nivel de alcohol en mi sangre ya no era suficiente para soportarlo. ¿Quién se creía que era? A pesar de estar al borde de volver a enterrar mi puño en esa cara bonita que parecía esculpida por dioses, la curiosidad que me provocaba era cada vez más fuerte como para hacerlo y marcharme de vuelta a mi rutina. Me miré las manos todavía ensangrentadas y luego observé las suyas; ese condenado llevaba una manicura perfecta. Necesitaba una copa.

—Puede ser eso o simple curiosidad por el circo que me has prometido —dije por fin, mirándole de reojo para ver su reacción. Él me volvió a regalar una media sonrisa.

Retomamos la marcha, el silencio era ahora una presencia cómplice entre nosotros. Marc, con su aire de poeta torturado, contrastaba con mi escepticismo barato, y no podía evitar sentir que esa noche era un cruce de caminos, una encrucijada entre el pasado y el presente, entre la desilusión y las posibilidades.

—Entonces, Marc, en este absurdo baile de máscaras, ¿somos algo más que meros actores esperando a que el telón se baje de una vez? —pregunté.

Miré las fachadas antiguas de los edificios, carcomidas por la humedad, testigos silenciosos de historias que nadie iba a contar.

—Quizás —respondió él, su voz era un murmullo—. Pero mientras el escenario siga iluminado, la obra debe continuar. A veces, la máscara que llevamos revela más sobre nuestra esencia que la cara que está escondida debajo de ella.

De repente, una pareja interrumpió nuestro debate en ese escenario improvisado junto al Sena, rompiendo el hechizo en el que me encontraba. Él, claramente perdido en la neblina del alcohol, exhibía una falsa valentía; ella se limitaba a tambalearse sobre sus tacones altos, parecía una reina destronada de algún reino ahora olvidado. Al pasar a nuestro lado, el chico se detuvo y apreté los puños, preparándome para lo que pudiese pasar.

—¿Os creéis mejores que yo, mariquitas? —escupió el tipo con un tono de desafío vacilante, una provocación tan torpe como su equilibrio.

Ya había tenido suficiente, así que tiré mi americana al suelo y me remangué la camisa dispuesto a darle su merecido a ese payaso sacado de 2003.

Marc me apartó con suavidad, se interpuso entre nosotros y, con una frialdad y una calma que parecían de otro mundo, clavó su mirada en el borracho. Sus ojos eran como dos cuchillas afiladas.

—Mírate, eres un esperpento. Otra noche más sumergiéndote en tu charca de autocompasión y encima arrastrándola a ella en tu caída. —La señaló con un gesto airado, sin mirarla—. No te hagas ilusiones, ella no está aquí movida por amor, sino por el hábito, por la costumbre de aferrarse a lo poco que le queda, por el temor a enfrentar su propio vacío. Y tú, ¿qué eres? Un mero fantoche en esta farsa.

Hizo una pausa, permitiendo así que las palabras se asentaran, que el veneno hiciera su trabajo. Yo no me atreví a moverme ni un milímetro de donde estaba y el borracho parecía completamente hipnotizado.

—¿Es esto todo lo que soñabas ser? ¿El modelo a seguir? —preguntó, sin esperar una respuesta—. Las calles de París están plagadas de sombras como tú, almas perdidas que confunden la cobardía con valentía y la mediocridad con destino. ¿Es este el legado que deseas dejar? —el borracho se tambaleó, golpeado no por la mano de Marc, sino por la crudeza y la verdad de sus palabras.

—Esta noche, esta misma noche, podría ser el principio de tu redención o simplemente otro capítulo más de tu novela llena de malas decisiones. Tienes una elección, aunque dudo mucho que tengas la claridad para verla.

Marc se inclinó, poniendo su rostro a pocos centímetros de la cara del chaval, sus palabras eran un susurro letal.

—Despierta —chasqueó los dedos como si fuese un mago, el borracho abrió los ojos de par en par—. Esta podría ser tu última oportunidad antes de que te conviertas en otra mancha en el pavimento de esta ciudad que devora a los débiles. Decide. ¿Serás siempre un recuerdo efímero de lo que nunca fuiste, o finalmente tomarás las riendas de esa excusa a la que llamas vida?

Con esas últimas palabras, Marc se apartó del —ahora— hombre, una figura rota en la orilla del río, y retomamos nuestro camino juntos, dejando sola a la noche para que devorase tranquilamente a sus propias creaciones perdidas.

La crueldad de Marc no parecía nacer de la malicia, sino de una brutal honestidad, un intento de despertar al borracho de su letargo antes de que fuera demasiado tarde. Pero en el corazón de esta ciudad frívola, ¿había realmente esperanza para las almas abocadas al olvido? Yo desde luego sabía que para mí no la había en absoluto, a pesar de sus promesas.

¿Qué me diferenciaba de ese cretino al que habíamos dejado atrás? ¿Un traje más caro? La verdad era que no hacía mucho yo podría haber sido él, y por eso mismo las palabras de Marc, el contraste entre la cruel clarividencia y la amabilidad que había mostrado hasta ahora conmigo, dejaron un regusto amargo en mi boca. Era como si hubiera presenciado la apertura de una puerta a un rincón oscuro de su alma que, hasta ese momento, había permanecido oculto tras su calma. ¿Cómo alguien podía albergar esa dualidad: ser faro y abismo al mismo tiempo?

«Marc, Marc, Marc, ¿quién eres realmente?¿Qué cicatrices te han llevado a esta comprensión tan profunda y, a la vez, tan brutal de la naturaleza humana?», me pregunté mientras caminábamos juntos.

Estaba tan absorto en mis pensamientos que no era consciente de que el silencio había vuelto a instalarse entre nosotros.

—Marc —empecé, sintiendo cómo la curiosidad quemaba cualquier reticencia previa—, ¿cómo… cómo puedes ser consciente de la miseria y la falsedad que habita en los demás y, aun así, mantener esa… esa calma, esa especie de compasión?

Él me miro, y vi un destello en sus ojos, quizás de sorpresa o tal vez de reconocimiento, ante mi pregunta. Retuve la respiración esperando su respuesta.

—Jacques —dijo finalmente, con una voz que parecía llevar el peso de todas las verdades del mundo—, todos llevamos dentro un abismo. La diferencia radica en cómo decidimos enfrentarlo, cómo lo integramos en nuestra vida. Mi… mi cruel clarividencia —«¿cruel clarividencia? ¿Estoy tan borracho todavía como para haber dicho en alto mis pensamientos?», me pregunté—, como la llamas, no es más que un reflejo, una forma de mostrar a los perdidos el abismo ante el que se encuentran. Es fácil etiquetar a los demás y asignarles roles en nuestra narrativa personal sin detenernos a considerar las batallas que libran en silencio.

Sus palabras me golpearon una vez más y me paré en seco. Marc utilizaba la verdad como un bisturí, no para herir a los demás como hacía yo, sino para que abriesen los ojos, para curarlos. Yo a su lado era un hipócrita más que no era bueno para nada ni para nadie.

Decidí encenderme uno de los últimos cigarrillos que me quedaban para ahogar mis pensamientos. Ya podía aprovecharlo porque no me apetecía tener que establecer una conversación banal para mendigarle tabaco a nadie.

—¿Y no te consume? —pregunté, exhalando el humo. Mi voz era apenas un susurro ronco contra el murmullo constante del Sena—. ¿No te cansa cargar con la oscuridad de los demás y con la tuya propia?

Él se limitó a sonreír y no pude evitar observar cómo una curva triste se formaba en sus labios.

—Cansa, claro que cansa —suspiró—. Pero alguien debe hacerlo. Si con mi crueldad puedo sacar a alguien del abismo, aunque sólo sea por un momento, entonces… entonces vale la pena —me miró fijamente con esos ojos afilados y aparté la mirada.

Era mejor que yo, y no sólo eso, el muy desgraciado había tirado una cerilla en el centro de mi tórax para que la llama de una esperanza cruel se encendiese al fin. Apuré el cigarro lo máximo posible hasta quemarme los labios y lo tiré al río, mirando cómo su luz desapareció en ese agujero negro de agua.

—Sigamos, Jacques. Es por aquí, ya casi estamos.

Deseaba que me cogiera de la mano y seguirlo como un perro callejero allá donde fuese. En él veía ahora no sólo a un guía a través de la noche parisina, sino a un espejo de lo que deberíamos ser los seres humanos: brillantes y oscuros, crueles pero dotados de una profunda humanidad.

III/ La puerta

—

Dejamos atrás el puente para adentrarnos en una callejuela iluminada por la luz tenue de los faroles proyectándose sobre los edificios torcidos. Parecía una maldita foto de instagram perfecta.

—Tócate los huevos. ¿De dónde has sacado esta calle? ¿De rinconesbonitosdeparis.com? —chasqueé la lengua.

Marc permanecía a mi lado pero no pareció inmutarse ni un ápice por mi comentario.

La callejuela por la que avanzábamos se fue estrechando progresivamente y las paredes comenzaron a inclinarse sobre nosotros como si quisieran susurrarnos sus secretos. La noche, que hasta ese momento había sido una mera espectadora, se tornó más densa, más tangible, y la luz ámbar se fue apagando, obligándome a empezar a guiarme únicamente por mis otros sentidos. En la penumbra apenas podía vislumbrar delante de mí la figura de Marc, que se movía con una agilidad digna de un fauno entre los muros, como si conociera este pasaje mejor que la palma de su mano. Él, al tener una complexión más esbelta, pudo pasar sin problema cuando el camino resultó ser prácticamente infranqueable. Toqué en vano los vértices húmedos de los ladrillos de piedra para poder pasar entre ellos sin golpearme, hasta que Marc me ofreció su mano gélida y me aferré a ella como si fuera un salvavidas y estuviese a punto de ahogarme.

Y allí estábamos los dos, en lo que parecía ser un túnel infinito de edificios para enanos, agazapados como dos bestias acechando a su presa. No pude evitar pensar en cómo había empezado la noche en esa estúpida cena de empresa y dónde me encontraba en ese momento, y casi se me escapó una carcajada. Al salir por fin de esa prisión de piedra, respiré aliviado y pensé que mi americana iba a necesitar algo más que la limpieza básica 3×2 de la tintorería.

—¿Estás de una pieza, Jacques? —su voz me sacó de mi ensimismamiento y me di cuenta de que todavía estaba dándole la mano, así que la solté en un acto reflejo como si fuese todavía un colegial tímido.

—Ah, que ahora te dignas a hablarme por fin —dije con desdén y, conforme había acabado la frase, me arrepentí de haberla pronunciado.

Marc se acercó, fijó su mirada en mi pelo arruinado y pasó sus dedos entre un mechón perdido para quitarme algo. Sacudí la cabeza instintivamente y me aparté de él.

—Tranquilo, compañero, simplemente te estaba quitando una pluma —esbozó una sonrisa afilada que me atravesó. Su pelo liso le caía en cascadas sobre los hombros, impoluto.

—¿Estás de coña? —hice una mueca—. Definitivamente necesito otra puta copa. ¿Vamos a llegar a la dichosa fiesta ya o quieres que pase las 12 pruebas?

—¿Es que si te lo pidiese lo harías? —su tono de voz se oscureció. Mientras pronunciaba cada sílaba, volvió a acercarse a mí, y palpé automáticamente mi bolsillo derecho por pura costumbre, pero esta vez no podía esconderme detrás de un cigarro porque mi cajetilla de tabaco había desaparecido.

—¿Y qué si así fuera? No tengo nada que perder —le devolví la mirada, intentando mantener la compostura.

—Ay, Jacques, muy bien. ¡Muy bien! —empezó a darme palmadas en el hombro—. Así me gusta, aférrate a ese espíritu, que lo necesitarás ahí abajo.

—¿Abajo? —pregunté. Él se limitó a sonreír enigmáticamente.

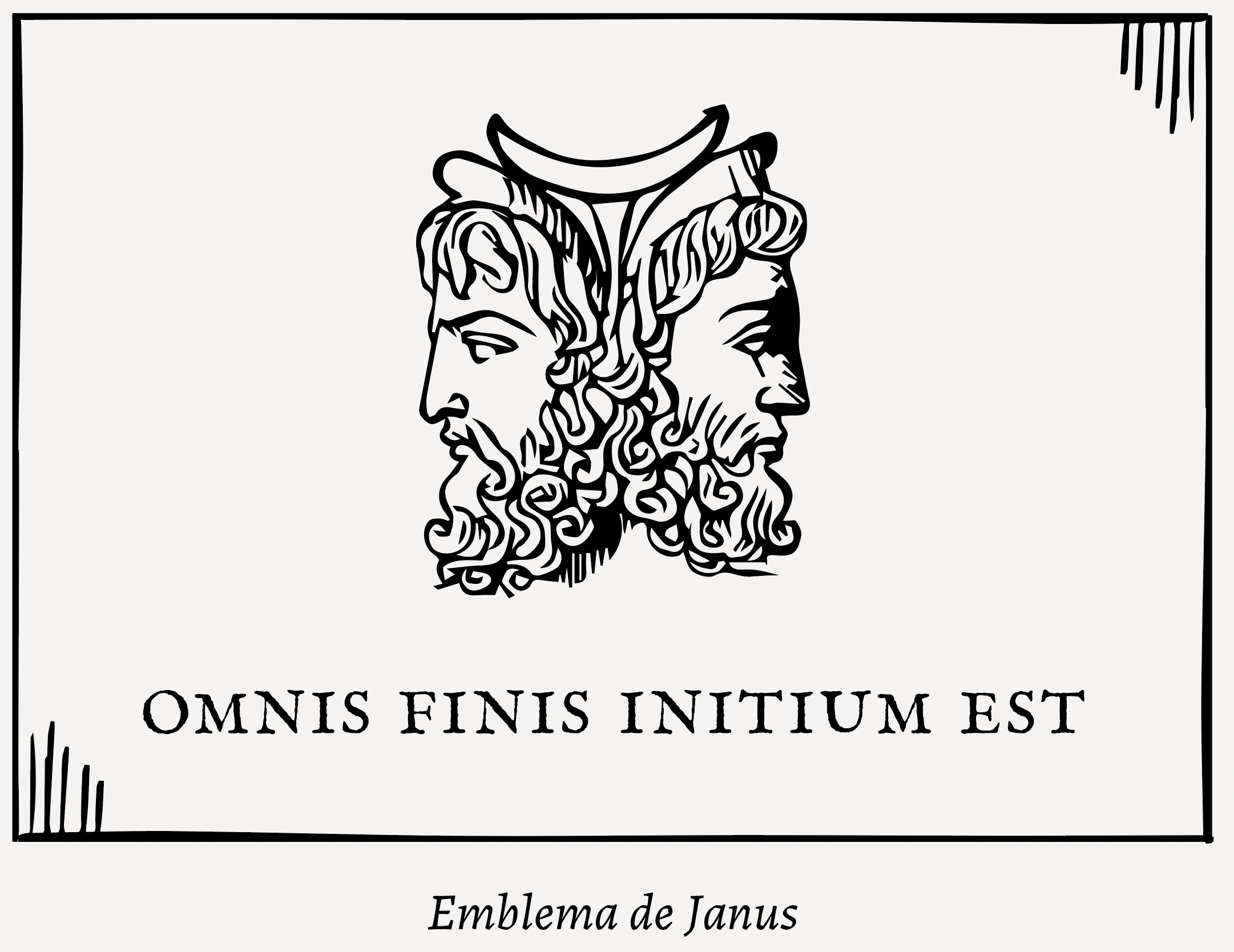

Emprendimos la marcha de nuevo por la estrecha senda aunque por fin transitable, que estaba bañada de una luz verdosa que destilaba un aire de misterio y encanto, proveniente de los pequeños faroles de metal. A ambos lados se alzaban puertecillas irregulares, con rótulos laterales que anunciaban antiguos comercios abandonados, como tumbas de una era perdida. Un cartel en particular atrajo mi atención, exhibiendo la figura de dos rostros entrelazados en un estilo grabado, cada uno mirando a lados opuestos.

Debajo de la cabeza estaba esculpida la frase en latín «Omnis finis initium est». Marc, percibiendo mi repentina distracción, detuvo nuestros pasos con un gesto cauteloso.

—Veo que Janus ha llamado tu atención —había emoción en sus palabras, y un brillo en sus ojos de lo que me pareció admiración—. Según la mitología romana era el dios de las puertas, de los comienzos y los finales. Mira hacia el pasado y hacia el futuro y nos habla de la transición, del umbral entre realidades, de la eterna búsqueda del hombre por dar sentido a su vida en un mundo que se deleita en lo absurdo. Lo que hay escrito debajo significa…

—«Todo final tiene su comienzo» —le interrumpí. Él pareció sorprenderse de que supiese latín a la perfección.

—¿Internado? —inquirió con una rapidez felina.

—Sainte Victoire —dije. Marc asintió en silencio.

No me gustaba que los demás supiesen nada de mis orígenes «privilegiados», pero llegados a ese punto no tenía sentido ocultárselo a Marc, que me descubría cada vez que abría la boca. Miré de nuevo al cartel, intentando absorber la profundidad de lo que había dicho de ese tal Janus, y volví a sentirme un profano a su lado. Fue entonces cuando, por el rabillo del ojo, creí ver cómo uno de los rostros me guiñaba un ojo. Parpadeé varias veces, convencido de que el cansancio estaba jugando con mi mente.

—¿Has visto eso? —pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta.

—¿Ver qué? —Marc me miró, claramente confundido.

—Nada, déjalo. Es sólo que… pensé que el cartel…—titubeé—. Bah, olvídalo.

No pude sacudirme de mi interior la sensación de que el extraño cartel, de alguna manera, estaba vivo y había interactuado conmigo, desafiando una vez más toda lógica. No podía más que sentirme del revés. Así, con la imagen de Janus grabada en mi mente, continuamos adentrándonos en la noche.

Al girar una esquina, bajo la luz titilante de una farola solitaria, nos topamos con una figura que desafiaba aún más el sentido común: un hombre, de estatura mediana y pose encorvada, apoyado en un bastón con rubíes incrustados. Vestía con ropajes medievales y un sombrero rojo de ala ancha enorme completamente desproporcionado que parecía sacado de un cuento de hadas o de una pesadilla.

Detrás de él había una puerta de jardín de forja carcomida por el óxido con maleza asomando a través de los agujeros, parecía la boca de un mundo ya olvidado.

El hombre se mantuvo imperturbable a pesar de que fuésemos los únicos que nos encontrábamos en el callejón. Miré a Marc de reojo con incredulidad pero me ignoró y siguió caminando hacia adelante.

—Buenas noches, Charon —hizo una pequeña reverencia—. Traigo a un invitado nuevo.

El hombre finalmente levantó la vista y, bajo el ala exagerada de su sombrero, sus ojos relampaguearon en una mezcla de diversión y escrutinio.

—No me digas que es una fiesta de disfraces después de todo —bufé—. Y no me sueltes la frasecita de Kafka ahora, que te conozco.

Marc me cogió de las solapas de la americana y me puso contra una pared con una fuerza que me sorprendió de nuevo. Escuché al hombre escupir una risa seca que me heló la sangre.

—¿Q-qué c-cojones haces, capullo? —dije, asustado para variar. Sus ojos habían dejado el tono ambarino y ahora parecían estar en llamas.

—Muestra un poco de respeto, ¿es que todo te da exactamente igual? —me apretó la clavícula—. A partir de aquí vas a tener que empezar a abrir la mente, dejar ese sarcasmo barato que te acompaña y mostrarte tal y como eres, ¿capicci? —asentí lentamente, resignado, y él me agarró de la cabeza, apoyando su frente con la mía—. Jacques, ¿confías en mí? —volví a asentir, desesperado. Me faltaba el aire y estuve a punto de echarme a llorar delante de él—. Si no confías en mí esto no habrá servido de nada. Eres especial, no eres como el resto aunque estés en el límite. Tú puedes llegar a ver la verdad y, si lo intentas de verdad, hallarás lo que buscas —me soltó, sacudió mi americana y volvió a arrastrarnos hacia Charon. Su expresión cambió de manera radical para volver de nuevo a la amabilidad que creía que le caracterizaba.

—Dos invitaciones entonces, por favor —pidió.

Charon le entregó dos tarjetas rojas con el dibujo de un emblema de Janus y pensé que todo debía de ser un club secreto VIP.

Sólo esperaba que todas las promesas no hubieran sido una burda farsa porque estaba empezando a sentirme como un idiota obnubilado por un tipo al que no conocía de nada realmente. Marc pareció percatarse de mis dudas y me lanzó una mirada dura seguida de una sonrisa encantadora, recordándome lo que acababa de pasar hacía un momento, así que me contuve. El hombre sonrió, y fue como si toda la calle se iluminara con su gesto.

—Seguidme —dijo simplemente, y se dio la vuelta, adentrándose en la especie de jardín urbano, si es que a ese conjunto estrecho de malas hierbas se le podía llamar así.

Al entrar en ese callejón angosto devorado por la naturaleza muerta, por fin pude ver un atisbo del cielo despejado. Ahí estaba la luz de la luna, caprichosa y selectiva, iluminando la camisa blanca de Marc, que se adhería a su cuerpo como una segunda piel mientras él esquivaba cada rama seca con la gracia de una deidad. La visión casi angelical me hizo reflexionar sobre su naturaleza: bajo la superficie de su apariencia de mármol pulido y su calma inquebrantable, ¿qué pensamientos le asaltarían? ¿Era tan perfecto realmente? Sin embargo, toda pregunta que pudiera tener quedó suspendida en el aire, sin ser formulada, mientras seguíamos al guía a través de ese laberinto.

IV/ Descenso

—

Nos detuvimos ante la entrada de un túnel oscuro con la misma frase en latín grabada en la piedra. A su alrededor había incontables botellas apiladas, todas con la marca de Janus en la etiqueta y un líquido rojo dentro. Marc abrió una de ellas y me ofreció un trago, obedecí religiosamente y el brevaje me quemó la garganta como si fuese absenta.

Charon nos hizo un gesto para que lo siguiéramos hacia el interior. Yo titubeé, pero ya no era más que una marioneta de los dos; había perdido toda voluntad. Marc me miró con una chispa de entusiasmo juvenil en sus ojos y, sin decir una palabra, seguimos al hombre del sombrero desproporcionado.

A medida que avanzamos por el pasadizo, un olor ancestral y crudo empezó a penetrar por mis fosas nasales y Charon pareció transformarse, rejuveneciendo bajo la penumbra que, poco a poco, dio paso a una luz blanca cegadora que parpadeaba.

Se despojó de sus prendas pomposas y anticuadas como quien se libera de viejas ataduras, quedando prácticamente desnudo a excepción de una camisa blanca que dejaba entrever una figura deforme y esquelética. La escena me pareció una alucinación y me froté los ojos, intentando discernir la realidad, sin éxito.

La luz al final del túnel se fue haciendo cada vez más visible, como un faro que nos atraía con la promesa de un éxtasis desconocido hasta ese momento. Y la música, ah, la música… La música nos llamaba como si fuese un canto de sirena y nosotros unos marineros que llevasen meses en alta mar. Cada paso que daba era un paso más hacia lo desconocido, así que apresuré la marcha hasta acabar casi corriendo, emocionado por llegar al final y por el alcohol que volvía a palpitar en mi interior.

Entonces, emergimos en la penumbra del corazón de lo que parecía ser una rave clandestina, un reino subterráneo en las catacumbas de París, en el que reyes decadentes danzaban bajo un cielo artificial. Pero era en el parpadeo negro, en ese breve suspiro de oscuridad, donde se revelaba la verdad: rostros desfigurados, arrugados por el tiempo y la desesperación, bajo máscaras de plástico transparente, espectros de lo que una vez fueron o de lo que podrían haber sido.

Atribuí las visiones a los vestigios del alcohol y de las emociones vividas en esa noche extraña. «Estoy viendo cosas», me dije, intentando convencerme de que no había fantastas entre la multitud, que eran solamente producto de mi propia mente tratando de encontrarle un significado a esa locura.

La música no paraba de sonar, fundiéndose con mi pulso acelerado, creando un ritmo simbiótico. Marc bailaba entre la gente como si fuera parte de ellos, pero destacaba irremediablemente como un príncipe del submundo hecho de sombra y luz, un ser que me había llevado de la mano hacia ese abismo de sonido y furia.

—¡Marc! —grité, intentando hacerme oír sobre el rugido de la música y las almas perdidas, acercándome a él mientras apartaba los muros de carne de mi alrededor. Se giró, su sonrisa era algo salvaje y él peligrosamente atractivo en la penumbra.

—¡Jacques! Mi querido escéptico, ¿por fin estás dispuesto a rendirte para ver la verdad?

—Después del numerito de antes, ¿tenía otra opción acaso? —contesté, empujándolo ligeramente con el hombro.

—Oh, Jacques, siempre tan dramático. Wilde hubiera disfrutado de tu tormento, y de este momento.

—¿Wilde? —repliqué, sintiendo cómo la tensión entre nosotros se convertía en una chispa de electricidad—. ¿Crees que esto le hubiera gustado? Estamos en un lugar que haría que el infierno pareciese un jodido jardín de infancia.

Marc me miró fijamente y sus ojos, ahora oscuros, brillaban con un aire desafiante que me resultaba irritante y me atraía a partes iguales.

—Pero, ¿no es acaso el infierno el último salón de baile? Estamos exactamente donde deberíamos estar, no lo olvides —redujo la distancia que nos separaba a milímetros—. ¿Has venido a salvarte o a perderte conmigo? —y, en ese momento, me sentí más vivo que nunca y no pude más que darle la razón a ese extraño que tanto me descolocaba.

—Marc —le cogí la cabeza, apoyando mi frente en la suya—, esta noche tú y yo no miramos hacia las estrellas —ensanché mi sonrisa—. Esta noche tú y yo somos las estrellas.

—Bien, Jacques, entonces brillemos —dijo finalmente, su voz suave y melodiosa—, brillemos hasta que no quede nada de nosotros.

Y así lo hicimos, nos perdimos en la música, en el caos, en el otro. Dos estrellas fugaces en un cielo sin luna, ardientes e imparables. Marc se movía con una gracia depredadora, cada mirada era una promesa y yo, arrastrado en su órbita, sentí cómo la última resistencia dentro de mí comenzaba desmoronarse. En ese lugar olvidado por el tiempo y la moralidad, entre el sudor, el ritmo y la oscuridad, encontré una extraña liberación. No era lo que había ido a buscar, pero era lo que había encontrado, en los brazos de un hombre que había conseguido destruir todas las barreras que había construido, ladrillo a ladrillo, todos estos años. Un hombre que hizo que creyese que quizás podía ser algo más que mis errores.

De repente una mujer emergió del torbellino de cuerpos. Su aproximación fue tan fluida como el curso del agua y, cuando sus labios rozaron mi oído, el frío de su aliento me hizo estremecer.

—Hueles a hierro y a desesperación —susurró.

Sus palabras retumbaron en mi cabeza como el eco de una condena. Seguidamente se alejó para mezclarse con el resto, con su melena de color blanco brillando sobre todo lo demás, y se fue por uno de los túneles de las catacumbas, regalándome una última mirada que me alentaba a seguirla.

Me giré para mirar a Marc, y con su mirada me dijo que quería que la siguiéramos, el gesto de su cabeza apuntando hacia el túnel me lo confirmó. Sentí una punzada de decepción en la boca del estómago y algo en su actitud me descolocó: era una mezcla de complicidad hacia mí y desapego al mismo tiempo que me perturbaba. Me dio una palmadita en el hombro que me alentaba a seguirlo antes de desaparecer por el túnel.

Me di la vuelta una última vez para ver cómo la rave continuaba, como un corazón artificial que bombeaba música y sudor. Nadie se percató de que estábamos huyendo de esa ópera de carne y luces estroboscópicas, tal vez porque, en ese submundo, todos terminamos siendo sombras con nombres intercambiables. Marc avanzó como si conociera el camino de memoria, y yo, pese a mi reticencia, lo seguí con la obediencia digna de un esclavo.

Nos adentramos en los recovecos de las catacumbas, alejándonos del todo del estruendo de la fiesta, aunque todavía había figuras en las paredes cometiendo todo tipo de actos depravados: unos gritaban, otros lloraban y otros reían a carcajadas. Los miré con un asco visceral, pensaba que por fin me había alejado de esa podredumbre y, que precisamente Marc quisiera que yo viera eso, me resultó desolador. Pisé más de una jeringuilla y copas de cristal rotas, él no se detuvo y yo estaba cada vez más perdido en ese laberinto de carne y piedra.

La música de la rave había sido reemplazada por el sonido aislado de un clavicordio, notas chirriantes que arañaban el silencio, guiándonos o tal vez engañándonos, yo no podía saberlo.

Finalmente llegamos a una sala iluminada por una luz roja que pintaba todo de tonos carmesí. El aire estaba cargado con un aroma dulce y pesado, incienso mezclado con algo más terrenal, más humano. Alrededor de la habitación, figuras yacían esparcidas por el suelo, algunas inmóviles, otras retorciéndose en sueños o pesadillas privadas.

Pero fue la figura en el trono lo que capturó mi mirada, una presencia que dominaba la habitación con una autoridad silenciosa. Era la mujer de antes, envuelta en ropas que parecían hechas de sombra y luz y con un rostro afilado que no era más que otro enigma.

Marc se giró finalmente y me miró. Su rostro, normalmente amable, ahora era un muro de indiferencia.

—Janus —dijo, su voz era grave y ya no pertenecía a este mundo—, te traigo el mayor de mis obsequios —seguidamente hincó una rodilla en el suelo, servicial.

Me quedé allí, paralizado entre la fascinación y el horror, mientras la mujer se levantaba lentamente de su trono y comenzaba a avanzar hacia nosotros. En ese momento, en ese lugar apartado del tiempo y de la realidad, supe que había sido arrastrado como un ingenuo por la marea de Marc y sus promesas vacías, pero había cruzado el umbral y ya no podía volver atrás.

La mujer por fin llegó hasta mí y me clavó sus ojos oscuros y profundos con una intensidad que me hizo sentir como un libro abierto ante ella, expuesto a su escrutinio.

—Jacques —pronunció mi nombre como si fuera una sentencia, su voz era una mezcla de seda y acero—, ¿buscas respuestas, o todavía tienes más preguntas?

—No sé qué hostias es este lugar, pero no estoy buscando nada ya, y menos respuestas de alguien que juega a ser reina en este antro subterráneo —escupí, con el último rastro de desdén que pude reunir.

—Todos buscamos algo, Jacques. Incluso aquellos que se esconden tras una fachada de indiferencia —sonrió—. Pero dime, ¿estás dispuesto a pagar el precio por lo que deseas?

Antes de que pudiera contestar, extendió su mano hacia mí. Sobre su piel pálida y perfecta yacía un montículo de polvo rojo, brillando de manera siniestra bajo la luz tenue. Un aroma a hierro, fresco y penetrante, emanaba de él, fundiéndose con el olor a incienso.

—¿Qué coño es eso? —pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta.

—Un regalo —dijo ella, su voz era más suave ahora, pero estaba cargada de una oscura promesa—. Una llave, si quieres, a lo que yace más allá de la superficie. Sólo un poco de esto podría mostrarte lo que el mundo se niega a ver y lo que nadie puede atreverse a afrontar.

Miré la sustancia roja, sintiendo que algo dentro de mí se inclinaba hacia ella, como un prisionero vislumbrando la posibilidad de una libertad que desconocía que pudiese alcanzar. Luego miré a Marc, buscando algún tipo de confirmación o advertencia, pero él se mantuvo en silencio con una expresión indescifrable.

—¿Y qué se supone que debo hacer con esto? —pregunté, intentando ocultar el temblor en mi voz.

—Lo que todos deberían hacer con sus miedos, Jacques —dijo ella, acercando su mano hacia mí—. Enfrentarlo, consumirlo. Deja que te transforme, abre la puerta.

Finalmente, impulsado por una mezcla de desesperación y curiosidad, me incliné y aspiré el polvo rojo desde el dorso de su mano. El sabor metálico llenó mi boca y una oleada de calor se disparó a través de mis venas llevando consigo visiones de iluminación y destrucción.

Ella me observó mientras el mundo a mi alrededor comenzaba a desmoronarse, revelando luces y sombras que bailaban al borde de lo que alcanzaba mi visión, susurrándome verdades al oído que siempre había querido enterrar, esperando a ser enfrentadas.

—Ahora ves —susurró ella, mientras me hundía más profundo en el abismo—, ahora finalmente ves.

Todo se volvió más nítido de repente y cada sombra se grababa en mi cerebro con una claridad aterradora, provocando que perdiese el equilibrio poco a poco. Tuve que asirme a una de las paredes para no caerme sobre uno de los cuerpos que yacían en el suelo, y al hacerlo sentí las paredes de la sala roja, que parecían latir y respirar como si estuvieran vivas.

El sonido del clavicordio seguía flotando en el aire; una melodía distante que parecía venir de todas partes y de ninguna, era como si la música misma estuviera fluyendo por mis venas, a un ritmo incesante que me empujaba aún más al abismo. Entonces, todavía sumergido en ese torbellino, escuché sus voces. La mujer, con su tono frío y calculador hablaba como si yo fuese una pieza más en su tablero de ajedrez.

—¿Tanta fe tienes de que este… individuo —escupió con desdén— sea diferente al resto de los Eneas? —aún en ese estado pude sentir como cada palabra se clavaba en mi orgullo, como si pudiera pesar mi alma y no hubiera dado la talla.

—Veo algo en él —afirmó Marc con una voz mecánica.

—Ya veremos si pasa todas las pruebas. Y aunque no las pase tengo la certeza, sólo con haber visto su desastrosa alma, de que va a deleitarme con una cena suculenta —hizo una pausa—. En fin, échalo de aquí y ya veremos si puede encontrar el camino o se convierte en otro más de estos asquerosos mediocres —dijo mientras vi cómo le pisaba la cabeza a uno de los cuerpos.

«Asquerosos mediocres», las palabras me golpearon más fuerte que cualquier droga. Miré a mi alrededor, a las figuras caídas, perdidas en su propia desesperación y éxtasis, y me pregunté si eso era todo lo que había sido y lo que iba a ser.

—Ah, y Mercurius —continuó—, esta es la última oportunidad que te doy —le cogió de la mandíbula, clavándole sus afiladas uñas rojas—. Si vuelvo a ver un atisbo de debilidad como este que descoloque el orden o intervienes en el destino de este mortal, te mandaré directo a tu sitio allá arriba, con los tuyos.

—Mi papel es guiar a los Eneas, eso ya es intervenir, ¿no te parece? —espetó, sosteniéndole la mirada, desafiante y resuelto.

—Estás jugando a un juego peligroso, Mercurius —lo alzó en el aire—. Sabes muy bien que el orden y el caos existen por una razón, así que no vuelvas a cuestionarme. No te lo volveré a repetir, ¿te queda claro?—Él asintió, derrotado, y Janus lo volvió a depositar en el suelo.

—Es hora de irnos, Jacques —Marc, o Mercurius, me agarró del brazo arrancándome de mi letargo y sentí sus dedos firmes y helados, un salvavidas no hacía mucho, pero en ese momento ya no estaba tan seguro. Había dicho que veía algo en mí pero me sentía profundamente traicionado en ese momento. Yo, que me enorgullecía por ser indemne a todo, había caído en su hechizo y ahora era un payaso ingenuo más en el circo de la vida.

—M-maldito… m-aldit-o s-seas… tú…—murmuré en un hilo de voz.

—«Supliqué a la rápida espada que conquistara mi libertad» —me susurró al oído, su voz volvía a ser la de siempre.

—Y s-supliqué… al p-pérfido veneno que sacudiera mi… ruindad —creí verlo sonreír por última vez, y cerré los ojos. Los últimos versos del poema resonaron en mi mente, sin pronunciar, como un prefacio compartido de dos almas condenadas.

Marc me soltó sobre la piedra húmeda antes de abandonarme en la entrada de uno de los pasadizos de las catacumbas.

«Confía en mí»

Su voz vibró en mi cabeza, no sabía si era producto de la droga, de un recuerdo, o verdaderamente era él. Y entonces me encontré solo, completamente solo. Tenía que hallar mi camino pero todavía no sabía cuál, atravesar ese infierno y salir al otro lado. No confiaba en tener la fuerza suficiente ni la voluntad, pero sabía que no tenía otra elección.

No sé cuánto tiempo pasé ahí, acurrucado contra la pared húmeda, luchando por no caer rendido en un sueño peligroso. Al final, el eco de mis propios suspiros se volvió insoportable y me incorporé con torpeza. Mis piernas temblaban como las de una cría de animal recién nacido. Una voz en mi interior sacada de esas historietas de héroes con final feliz me gritaba que no me rindiese todavía, pero realmente quizá sólo quería demostrarle al destino que no iba a morir allí, en la soledad de esas piedras frías.

Fue entonces cuando lo vi: un destello cálido, casi imperceptible, al final del pasadizo. Podía ser otra trampa, una alucinación o un rayo de esperanza, pero decidí avanzar. Al fin y al cabo, no tenía nada más que perder.

V/ ILUMINACIÓN

—

Caminé a través de las sombras, y con cada paso que daba sentía cómo me iba haciendo uno con la sustancia que me habían dado; ya no estaba entumecido, al revés, una energía resurgió por todo mi cuerpo acentuando mis sentidos. Vislumbré a lo lejos un haz de luz cálido y empecé a correr como si no hubiera un mañana hacia él, sin saber lo que me esperaba.

Al llegar encontré un túnel iluminado con pequeñas antorchas, el aire olía a tierra y el tiempo era tan tangible que sentí que podría masticarlo. Eché un vistazo a ese pasillo de piedra y vi las clásicas paredes repletas de cráneos amontonados. Eso no me sorprendió, todo París —y todo turista— lo sabía, pero esta vez no era como aquel tour cutre que nos hicieron en la empresa recién llegado de mi ciudad natal.

Emprendí la marcha acompañado únicamente por el eco de mis pasos y la mirada de aquellos cráneos que parecían observarme con sus cuencas vacías. Conforme iba avanzando las calaveras cambiaban, parecían vivas, como si estuvieran riéndose de mí, pero yo seguí adelante, ignorándolas. Aquella audiencia de muertos me miraba desde sus repisas e, incluso en esa luz incierta, pude percibir que se burlaban de mí, como si pudieran ver a través de las grietas de la fachada que había construido todos esos años.

—Ah, mira quién viene, el rey del Carnaval —escuché una voz hueca de repente, proveniente de una de las calaveras, pero después de todo lo que había vivido que un cráneo me hablase no iba a detenerme.

—¿Te has perdido, Jacques? ¿No tienes cobertura? —se burló otro, y la forma en la que pronunció mi nombre fue como una caricia helada en mi espina dorsal.

—Vamos, sonríe para nosotras, ¡muéstranos esos dientes podridos por la cocaína! —gritó otro, y sus compañeros se rieron de su ingenio mortal.

—Estaba buscando el club de la comedia —contesté al fin—, pero parece que me he equivocado de dirección —me fijé en los tres cráneos que me habían hablado y en el hilo dorado que los unía, desparramado por todas partes, que no parecía tener un fin.

—Mirad, chicas, parece que hemos encontrado a un graciosillo dispuesto a desafiar a su destino con nada más que ese ingenio barato —dijo con sorna la primera de las calaveras.

—Vaya, vaya, un hombre que piensa que puede bailar el vals como si fuese el último en irse de la fiesta. Dinos, Jacques, ¿cuánto crees que te queda? ¿O es que acaso piensas que puedes seguir dándole esquinazo a tus propias sombras? —siguió la segunda, envuelta en una cantidad más considerable de hilos, uniéndose al coro con un tono que sugería que había visto este espectáculo más veces.

—No sabía que estaba en una sesión de psicoanálisis, ¿me dais la receta de mis drogas ahora o tenemos que hacer el paripé?

—Da igual lo rápido que corras a esconderte detrás de tu máscara, Jacques. Al final, todos paráis. Es una pena que no vayas a poder contemplar el final de la broma que ha sido tu vida —dijo la tercera.

—Supongo que eso es un consuelo —repliqué—, porque por lo que decís, seguro que el final de este chiste no va a ser especialmente gracioso.

—Ay Jacques, Jacques…, no se trata de si la broma tiene gracia o no, sino de quién se ríe el último. Y te aseguro que nosotras seremos las que soltaremos la última carcajada —contestó la primera.

—Anda, no seas tímido. Cuéntanos tu grandioso plan. ¿Cómo vas a sorprendernos esta vez, pequeño Eneas?

—Creo que os habéis equivocado de nombre, ¿o es mi nombre en clave de este antro de mierda? Porque si es así exijo que me devolváis el dinero de la entrada.

—Siempre me asombra la audacia de estos simples mortales. Tan efímeros y, sin embargo, tan sumamente molestos. Se aferran a su vida al final, ignorando todo lo demás.

La paciencia que me quedaba era limitada así que decidí dejar a esas viejas locas hablando solas, respiré hondo y el aire frío de las catacumbas llenó mis pulmones. Intenté emprender la marcha pero uno de los hilos dorados estaba atado a mi tobillo izquierdo y me impedía hacerlo.

—¿Tienes prisa? —las calaveras empezaron a flotar—. ¿Crees, mortal, que tus máscaras te ocultarán de nosotras? —dijeron las tres al unísono con una voz mucho más profunda y ancestral—. Podemos ver más allá de esas facciones vacuas que presentas al mundo. El destino teje su red con o sin tu consentimiento y el final te llegará como a todos, con máscara o sin ella. La verdadera pregunta, mortal, es qué rostro revelarás cuando el último hilo sea cortado, cuando ya no te queden más máscaras en la recámara —su eco seco resonó por todo el túnel.

Miré a esas calaveras antiguas como el tiempo mismo y sentí la pesadez de sus palabras en mi interior. Quise dejar que esos hilos me cortasen en mil pedazos y desaparecer para siempre de esa pesadilla infinita.

—Sigues vestido de mentiras —gruñeron las tres al mismo tiempo, alzándose aún más ante mí—. Las máscaras que te ocultan y te adornan el rostro a nosotras nos revelan tu esencia desnuda. No somos ciegas a las farsas que te dices a ti mismo, ni sordas a las verdades que callas. ¡No quieres desaparecer y no quieres sufrir! —me coloqué las manos en las orejas intentando apagarlas pero las voces resonaban en mi cabeza.

—¡De acuerdo! Quiero vivir, joder. Quiero vivir, pero no sé cómo hacerlo —me rendí.

—El hilo de tu vida está ya marcado por el tiempo y veo patrones de cobardía y engaño. ¿Crees que tus secretos están seguros? La luz del día y la oscuridad de la noche son una ante nuestros ojos —espetó la segunda, su voz resonaba como cadenas arrantrándose por piedra fría.

—Tu destino se acerca, ineludible. No hay refugio en la sombra, ni en la luz. Cuando caigan tus máscaras, cuando tu rostro verdadero sea revelado a la luz del juicio, ¿quedará algo sino la nada que siempre fuiste o hay acaso algo más? —dijo la tercera.

—¿Y qué hay de las elecciones? ¿Dónde queda mi voluntad entonces frente a este destino que dictáis? —repliqué, desafiante, aunque mi voz sonó temblorosa ante la certeza de su veredicto.

—La elección —se burló la primera—, es el dulce veneno que os permitimos saborear, creyendo que podéis escapar de nuestras garras. Pero cada decisión, cada paso equivocado, es precisamente lo que te ha llevado hasta aquí, hasta nosotras.

—Tu vida —continuó la segunda—, un laberinto de sombras, ha sido siempre nuestra. Estuvimos siempre presentes, observando, esperando.

—Y ahora —finalizó la tercera, con una frialdad que me cortó el alma—, ahora es el momento de recoger lo que has sembrado, de enfrentar al vacío que has venerado. No hay escapatoria, sólo la aceptación de tus actos.

Sus palabras eran una sentencia cruel y un recordatorio de que yo no era más que otro miserable hipócrita, aferrado a su vida mediocre mientras frente a los demás expresaba un fuerte desprecio por ella. Conseguí liberarme al fin del hilo dorado que parecía atarme a su cruel destino con un movimiento brusco, casi desesperado.

«Cuidado, mortal, no lo rompas»

El aire se tensó, cargado de un presagio ominoso, y salí corriendo de allí con el eco de sus carcajadas huecas en mi cabeza sin mirar atrás, todavía con un nudo en la garganta y la certeza de que había vuelto a disfrazar mis intenciones debajo de capas de cinismo absurdo. Este erial de vida parecía ser mi infierno personal y no me iba a quedar más remedio que enfrentarlo de verdad, sin máscaras.

El pasillo kilométrico desembocó en una estancia más amplia iluminada de nuevo con antorchas, dominada por dos pasadizos a los lados. Sobre la entrada de ambos túneles había un bloque de piedra tallado con una de las mitades de la cara de Janus y una flecha señalando a izquierda y derecha. Recordé lo que me había dicho Marc —al pensar en su nombre me vino un regusto amargo a la garganta— en aquella callejuela pintoresca sobre el emblema de Janus y cavilé mis opciones.

De repente, dos figuras con túnicas —la de la izquierda de color verde, la de la derecha de color rojo— emergieron de la oscuridad de cada una de las entradas, ambas tenían una cabeza tallada en piedra muy desproporcionada y partida por la mitad.

—No me jodas, ¿y ahora qué? —suspiré. Parecía que ninguna sala de este sitio iba a ser tranquila.

Esperé de brazos cruzados a que alguna de las figuras interactuase conmigo antes de volver a hacer el ridículo, pero esos seres permanecieron inmóviles en la entrada así que, sin pensarlo dos veces, decidí seguir el orden y empezar por el túnel de la izquierda, esperando que esa figura extraña no tuviera ganas de fiesta como las calaveras de antes.

—Buenas, amable… ¿señor? ¿Me deja pasar, por favor? —le pedí. La figura no se movió y decidí probar con la honestidad para variar—. Escucha, no tengo ni idea de qué pruebas, lecciones o absurdos acertijos tienes preparados para mí, pero te seré sincero: estoy cansado. Cansado de correr, de esconderme detrás de máscaras que ni siquiera he elegido. Estoy aquí buscando respuestas, o tal vez buscando las preguntas correctas. No busco el camino fácil, sino el verdadero. Así que, te lo pido, déjame pasar. No por piedad, sino por respeto a la búsqueda de un alma que ya ha visto demasiado y, sin embargo, se da cuenta de que apenas ha rascado la superficie —siguió inmóvil y me senté en el suelo, derrotado.

Me puse a pensar en todas las opciones que me quedaban, si era una prueba de fuerza que tenía que ver con la sustancia que todavía seguía en mi interior o si tenía que ir primero por el túnel de la derecha pero todos los intentos fueron en vano. Me apoyé en la pared y lamenté no tener un último cigarrillo. Habría matado por uno, sólo uno. Y en medio de mis deseos de adicción, se me ocurrió la solución más obvia.

—Omnis finis initium est —dije con contundencia.

La figura de color verde, al escuchar estas palabras, pareció cobrar vida de manera casi imperceptible y se apartó con un movimiento leve que podría haberse confundido con el parpadeo de las llamas de las antorchas. La piedra tallada con la mitad de la cara de Janus sobre la entrada del túnel a la izquierda brilló brevemente, como si reconociera la sabiduría contenida en esa simple verdad y me adentré sin pensarlo en la senda.

VI/ LA SOMBRA

—

El túnel desembocó en una habitación cargada de humo y me sentí como si estuviera dentro de un sueño nublado o de un recuerdo borrado por el tiempo. Allí, en el centro, se encontraba un sofá de cuero marrón y, sin pensarlo, me dejé caer en él, sintiendo su frialdad familiar bajo mis dedos. Entonces, la música empezó a llenar el espacio. Era una canción que parecía arrastrar consigo todos los fantasmas que había intentado dejar atrás.

“Everybody so fake, everybody so fake, I swear”

El aire estaba saturado de un olor dulzón a marihuana que ensombrecía la realidad, arrastrándome a un momento que creí enterrado. Abrí los ojos y me fijé en mis manos. Ahí estaba, el anillo de acero negro que había llevado toda mi adolescencia. Era grueso, con una presencia imponente en mi dedo corazón. Su superficie mate capturaba la luz de manera sutil, revelando una fina incisión que lo rodeaba, sólo reservada para aquellos que se tomaran su tiempo para mirarlo de cerca. Dentro llevaba un grabado escondido, la frase en latín Vita viam invenit, que ahora resonaba en mí más que nunca. Echaba de menos esa reliquia.

En mi otra mano brillaba el reloj que había «heredado» de mi abuelo. No era un Rolex ni nada por el estilo, sino algo mucho más único: un Jaeger-LeCoultre Reverso Grande Date con un caja rectangular que podía girarse para protegerla. Mi abuelo, un hombre de gustos refinados —y secretos aún más refinados—, siempre decía que un reloj dice más de un hombre que sus palabras. Lo guardaba en una vitrina de cristal a la vista de todos en su biblioteca. Todavía recordaba el olor a patchoulí y cuero envejecido del día que intenté cogerlo y como premio me tiró un libro de Proust a la cabeza. Aún conservaba la cicatriz en la frente. Aquel día me dijo que nunca sería digno de ese reloj porque nunca sería un hombre de verdad. Sus palabras huecas resonaban en mi cabeza el día que lo enterraron y yo ni me digné a asistir.

“I was dying and nobody was there”

Mientras el sofá me sostenía y la música envolvía el espacio, me di cuenta de que no sólo estaba siendo un espectador de mi pasado sino que lo estaba viviendo de nuevo. El humo de la habitación empezó a disiparse y pude observar mejor el entorno que me rodeaba, aunque ya tenía una imagen precisa en mi cabeza.

Estaba en el internado, en esa habitación que conocía como un refugio para escapar de las miradas que lo juzgaban todo, de las expectativas imposibles que me aplastaban en aquel entonces. Volví a ver los antiguos muebles de madera de nogal oscuro, las estanterías repletas de libros clásicos con los lomos desgastados por el uso, el pupitre de la esquina junto a la ventana, marcado con innumerables arañazos y notas garabateadas, que servía como testigo de las horas de estudio o en mi caso de distracción.

La cama, situada contra la pared más alejada de la puerta, estaba cubierta por la colcha de cuadros verdes en la que perdí mi virginidad. A su lado, una pequeña mesita de noche llena de libros apilados que nunca llegué a terminar, envoltorios de condones usados, el bong de la maría y un viejo despertador al que nunca le llegué a poner pilas.

Puestos a vivir la adolescencia como era debido, decidí coger un porro que estaba liado en la mesa junto al sofá y encenderlo. La primera calada me golpeó, despejando el aire con una familiaridad inesperada. Hacía años que había pasado a drogas menos amables. La marihuana me envolvió en un abrazo etéreo, difuminando los bordes de la realidad y dilatando el tiempo. El humo se enroscaba alrededor de mis pensamientos como una enredadera parasitando un jardín, llevándome a un estado donde el pasado y el presente se fundían. Las risas distantes, los momentos vividos y las pérdidas, todo parecía revivir con cada calada con una precisión que empezaba a dolerme.

Fue entonces cuando una neblina ondulante de color verde empezó a emerger del techo, bajando poco a poco hasta mi altura, hasta que una figura familiar se materializó a mi lado.

Era Emily.

“Now I’m looking for a ghost girl

I ain’t ever gonna find her”

Su pelo negro teñido, su sombra de ojos oscura que lo manchaba todo siempre, su aroma a vainilla que detestaba, sus ojos verdes. Su presencia era tan real como el anillo en mi dedo, una sombra de mi pasado que de alguna manera había encontrado su camino a este presente corrupto.

—Me aburro. ¿Vamos a follar o no? —Su voz se clavó como un puñal en mis entrañas, revolviéndome el estómago. Me limité a encogerme de hombros.

Sin una palabra más, se sentó encima de mí y el aire pareció espesarse. Su proximidad trajo consigo la condena de la culpabilidad. Se quitó la camisa blanca del uniforme, revelando un sujetador rosa fucsia de encaje, y empezó a moverse sobre mí, ahogándome en un beso robado y mordiéndome los labios con ferocidad. Me quitó el canuto de los dedos, le dio una calada y me echó el humo en la boca. Yo me comportaba como un simple autómata, dejándome llevar por la situación sin mostrar reciprocidad alguna. Ella percibió que algo iba mal, pero continuó intentándolo con una perseverancia que me sacaba de quicio, aunque no lo suficiente como para hacerme despertar.

Preferí mirar al techo y cerrar los ojos mientras ella hacía todo el trabajo.

—Deberíamos parar, Olivier estará al caer —las palabras salieron por mi boca sin yo haberlo decidido. Las mismas que dije en su momento.

—Siempre estás igual, parece que el que esté colado por mi novio seas tú y no yo. —Se apartó a un lado.

—Prefiero que estemos los tres, eso es todo —repliqué.

—Los tríos no son lo mío —bufó.

—No me refiero a eso y lo sabes. —Sólo quería que se marchase.

«Vete, vete, ¡vete!», grité en mi interior, pero las palabras parecían estar encerradas en una caja fuerte.

De repente alguien entró por la puerta, cerrándola de un portazo, y Emily ni se molestó en abrocharse la camisa. Escuché el sonido de unos mocasines sobre el suelo de madera y una cabeza se proyectó sobre mi cara, en el respaldo del sofá. Lo miré a los ojos y quise decirle todo lo que pensaba y que nunca pude.

—Veo que habéis empezado la fiesta sin mí. —Me regaló una sonrisa torcida y seguidamente se giró para besar a Emily. Yo me limité a apartar la mirada y a darle otra calada al cigarro de maría.

“Please don’t cry, baby, life ain’t fair”

El canuto pasó de mano en mano en un silencio cómplice. Esa habitación era una manta llena de retales de momentos, de decisiones postergadas y verdades a medias. Mientras el humo se elevaba, no pude evitar preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera sido valiente.

—Casi se me olvida, os he traído un regalito. —Sacó un saquito lleno de cocaína.

—¡Yaaass! —se emocionó Emily. Yo me quedé en silencio.

Olivier esparció el polvo blanco con una precisión meticulosa, formando líneas sobre la superficie brillante de una revista vieja que encontró tirada por ahí.

—Vamos, Jacques, no seas aburrido —me animó, con una sonrisa que conocía demasiado bien, la clase de sonrisa que solía preceder a decisiones de las que más tarde me arrepentiría.

—Me apuesto lo que quieras a que Jacques sólo lo hará si es desde tus abdominales, Olivier. —Lanzó la sugerencia cargada de sorna con un brillo de malicia en sus ojos.

Su comentario fue más un desafío que una broma y elevó la tensión en la habitación a un nuevo nivel. Olivier sólo se rió mientras se quitaba la camiseta en un gesto de aceptación tácita y se tumbó sobre la mesa de madera.

—Está bien —repliqué, intentando mantener la voz firme. «No lo digas, capullo, ¡no lo digas!»— pero sólo si Emily lo hace antes.

A ella no pareció disuadirle mi contraoferta, de hecho, parecía complacida con la escalada de la situación. Sin dudarlo, se inclinó hacia Olivier y esnifó dos de las rayas con una eficiencia que sólo podía venir de la práctica. La miré, intentando descifrar qué pasaba por su mente, pero su expresión era una máscara de desenfado y provocación.

Cuando llegó mi turno la adrenalina corría por mis venas. Me puse de rodillas como un condenado a muerte a punto de ser decapitado y, justo antes de que mi nariz tocara la piel de Olivier, un grito ahogado de Emily rompió el silencio.

Nos giramos para ver cómo se llevaba la mano a la nariz, de donde brotaba ahora un hilo de sangre. La diversión se evaporó en un instante, reemplazada por el miedo.

—¡Joder, Emily! ¡Estás sangrando! —exclamó Olivier. Su voz estaba teñida más de una preocupación egoísta que altruista.

Cogí mi móvil con rapidez y empecé a marcar el número de emergencias, pero Olivier me lo quitó de las manos. Sus manos temblaban.

—Escucha, Jacques, no podemos dejar que esto se salga de control. Vamos a pensarlo bien, ¿vale? —dijo con un susurro apresurado mientras sus ojos buscaban frenéticamente una solución que no empeorara las cosas—. Mi familia… si se enteran de esto, si la policía se involucra, mi vida entera estará acabada.

«No le escuches, dile que no, quítale el móvil».

Yo me quedé helado, y el peso de la situación cayó sobre mí como una losa. Olivier estaba más preocupado por las repercusiones familiares y legales que por Emily, que seguía sangrando tirada en el suelo, cada vez más pálida.

—Jacques, tienes que ayudarme. Lleva a Emily a su cuarto, yo llamaré a emergencias desde aquí mientras recojo todo esto, ¿vale? No podemos arriesgarnos a que la encuentren aquí —insistió Olivier mientras me agarraba por los hombros.

A pesar de que cada fibra de mi ser gritaba que necesitábamos actuar rápido, accedí. En mi mente, la lealtad hacia Olivier y lo que sentía por él estaban por encima de todo, nublando mi juicio.

—Gracias —me cogió de los lados de la cara—. Te quiero, tío —me dijo y, en medio de ese escenario cruel, me sentí el hombre más feliz de la tierra.

Cogí a Emily en brazos y la llevé a su habitación con la esperanza de que todo se arreglaría a tiempo una vez que llegasen los médicos.

Pero no fue así.

En su cuarto, mientras la deposité en su cama, Emily se desvaneció en mis brazos. Su respiración se hizo más débil, sus palabras se apagaron en murmullos incoherentes y, finalmente, se quedó quieta. Demasiado quieta.

Yo, paralizado por el miedo y la culpa, volví corriendo a mi habitación. Olivier ya no se encontraba allí.

“Everybody act like they care

Why the fuck do everybody act like they care?”

Cuando los paramédicos llegaron ya era tarde.

Me senté en el sofá, derrotado. Volví a mirarme las manos, manchadas de sangre, mientras mi anillo y mi reloj se desvanecían ante mí y el humo verde de antes volvía a bajar del techo.

VII/ La máscara

—

Giré mis manos para observarlas mientras la sangre se separaba de mi piel elevándose en gotas que acababan por evaporarse en el aire. Volvía a tener 33 años, pero el alivio duró apenas unos pocos segundos. No podía moverme de nuevo y su figura volvió a formarse a mi lado.

No sé cuánto tiempo permanecí así.

El ciclo se repetía una y otra vez: mi anillo y mi reloj, la canción, Emily, el sexo vacío, Olivier, la coca sobre la revista, la sangre, la culpa y la muerte.

Todas la veces intentaba sacarme de ese trance, decirle a Emily que se marchase, llamar a emergencias, enfrentarme a Olivier, pero todas ellas era inútil y, en esos pocos segundos de cortesía en los que volvía a tener voluntad, le gritaba al techo, a esa tal Janus, a Marc, a mi abuelo, a todo lo que conocía.

—¿Qué queréis de mí? Ya sé que fue culpa mía, ya sé que debería haberme enfrentado a Olivier, y si pudiese volver atrás la salvaría, me importaría —el humo verde volvía a bajar—. ¡No! —grité—. Por favor, decidme qué debo hacer. Emily, lo siento. Lo siento. Lo siento.

«Eres diferente». Eso me había dicho.

—No soy diferente, Marc —enterré la cabeza en mis manos—. No soy más que un hipócrita que se cree que por admitirlo está por encima de los demás. Me acostaba con Emily para absorber los restos de la esencia de Olivier, esperando encontrar en sus labios los de él. Nunca me importó y, en ese momento, lo que dolió de verdad fue que Olivier me abandonase, pero sobre todo no haber sido suficiente. ¿Queríais que me quitase la máscara? Aquí la tenéis. ¿La culpa? Una mentira. ¿Ser mala persona? Otra etiqueta más tras la que me escondo. Todo este tiempo he jugado a ser el mártir incomprendido o el cínico al que todo le da igual, cuando en realidad, sólo estaba huyendo de lo que soy: un cobarde. Un ladrón de momentos, que roba los pedazos de otros para llenar sus vacíos.

» Admitirlo no me hace mejor. No busquéis la culpa porque no la hay, sólo la verdad incómoda que llevo evitando desde que nací. No se trata de lo que mi abuelo, Olivier o la sociedad me hicieron a mí. Se trata de lo que yo no hice y de lo que sigo sin hacer. De lo que soy. Ahora mismo, no el resultado de una sombra del pasado. Un espejo que se cree roto para reflejar únicamente lo peor de sí mismo y así tener el privilegio de no mirarse en él y ver su verdadero rostro. Es más fácil así —admití—. Y este bucle infinito, este castigo o lo que cojones sea, no es más que el escenario perfecto para mi autocomplacencia. «¡Miradme!, soy tan sumamente complejo y estoy tan atormentado». Basura. Gilipolleces.

Eso no es una honestidad cruda, ni el resultado de una comprensión profunda de mi ser. Sólo hay un yo, yo, yo. Yo, el centro del universo, ¿no? Aquí estoy, arrastrado por necesidad, para enfrentarme a la nada que he creado a mi alrededor como un escudo que me protegerá de la verdad. Queriendo que un extraño me comprenda pero sin mostrarme tal y como soy: un poco imperfecto, pero no imperfecto del todo. Y lo peor es que incluso ahora que lo he admitido, hay una parte de mí que espera reconocimiento, que espera que alguien, en alguna parte, me mire y me diga: ¡qué valiente eres por enfrentar tu oscuridad!

Pero eso también es una burda mentira. No hay valentía aquí. Sólo hay una rendición ante la realidad más simple: soy el arquitecto de mi propio infierno, pero un arquitecto muy autocomplaciente al fin y al cabo. Y Emily fue sólo una víctima más en mi patético intento de sentir algo, de ser especial.

Porque al final, darse cuenta de que eres la peor versión de ti mismo no te cambia. No te libera. Sólo te deja ahí, inamovible, con la certeza de que, cuando te quitan todas las excusas, todas las máscaras, lo único que queda eres tú. Y eso ya no es tan grandioso, ni sirve para estar en una novela de Hemingway, ¿verdad?

No hay esperanza aquí pero tampoco me atrevo a tirarme de cabeza al pozo, no hay luz al final del túnel, ni un agujero negro. No quiero pasarme el resto de mis días aquí, en este ciclo sin fin, repitiendo una y otra vez mis errores. Puede que algunas sombras sean demasiado profundas como para esquivarlas, pero la verdadera libertad no es esconderme detrás de ellas, sino reconocer que son parte de mí. Que yo soy mi propia sombra pero que también podría reflejar la luz si me interesara.

La sombra, mi verdadera sombra, no es más que una parte de mí mismo, como muchas otras, sin adornos ni disfraces. No es el monstruo debajo de la cama glorificado y cínico que a veces sale a relucir: soy yo, con todas mis debilidades a simple vista. La he temido, la he negado, pero aquí está, tan parte de mí como mi propio reflejo. No hay dualidad, no hay un yo y mi sombra, somos uno y lo mismo.

Creía que enfrentarme a mi oscuridad era sumergirme en un abismo sin fondo y hacer de esa caída una identidad paralela, pero realmente lo que esperaba era encontrar al final un atisbo de luz, un entendimiento.

***

El silencio cayó como un manto pesado sobre la habitación.

La canción, que había sido mi única compañía durante un lapso que se estiraba más allá de la percepción del tiempo, se detuvo de forma abrupta. Miré hacia el otro lado del sofá, buscando el fantasma familiar de Emily, pero esta vez, su presencia no se había llegado a materializar. El humo verde comenzó a invadir el espacio, una marea creciente que arrastraba consigo todo rastro de la realidad que conocía: la cama deshecha, el escritorio garabateado, los libros con sus lomos desgastados, y la mesa desordenada sobre la que había visto una y otra vez a Olivier.

En medio de ese caos de luces y sombras que se extinguían lentamente, una silueta imponente se dibujó ante mí. Un espectro vasto que dominaba el espacio, engullendo el humo hasta que no quedó prácticamente nada.

De entre los restos de las ondas humeantes de color verde se materializó la figura de una mujer de cabello blanco, cuyos ojos afilados perforaban la neblina, mirándome fijamente. Su rostro capturaba un juego intrigante de luz y sombra, como si en su misma esencia habitara tanto el amanecer como la medianoche. Sus finos dedos, adornados con unas uñas meticulosamente esculpidas y pintadas de un carmín intenso, sostenían con una gracia innata un cigarrillo en una boquilla larga elegante. Con una inhalación profunda y deliberada, extrajo el último aliento del cigarrillo y me ofreció una sonrisa cargada de satisfacción antes de fundirse de nuevo en la nada.

Sentí debajo de mí la piedra húmeda de las catacumbas.

—Jacques —su voz detrás de mí me sorprendió, un susurro en mi oído—, es la hora.

—Marc —pude decir, aliviado—. ¿Ya se ha acabado?

—Todavía no, te queda por hacer una última cosa —respondió.

—¿Peor que esto?

—Depende exclusivamente de ti.

Me ayudó a levantarme y eché un vistazo a mi alrededor. Volvía a estar ante las dos entradas. Ahora la izquierda estaba cerrada y una de las mitades de Janus se había esfumado. Miré a la puerta de la derecha y tragué saliva.

—Jacques —me cogió del hombro—, antes de que lo decidas, hablemos. Todavía queda algo de tiempo antes de que ella vuelva a estar hambrienta.

—¿Quién es «ella»? —pregunté, intentando disipar el nudo de confusión y miedo.

—Ella es el equilibrio, Jacques. No es tu enemiga ni tu salvación, es el reflejo de tus propias decisiones, de tu capacidad para enfrentarte al pasado y mirar hacia el futuro. Pero eso no es lo importante.

Miré hacia la entrada de la derecha, sintiendo su llamada como una promesa de respuestas e, inconscientemente, di unos pasos hacia adelante.

—Espera —Marc se puso delante de mí, rompiendo el hechizo—. Dime, ¿qué has aprendido de tu pasado?

—Que la verdad ha llegado demasiado tarde, que no me trae paz ni victoria, pero siento que me he liberado de una carga.

—Es normal, llevas toda tu vida haciendo que tu peor versión sea la única identidad que reconoces, Jacques. Pero eso no es todo lo que eres. —Marc se acercó. Su rostro estaba iluminado por un rayo de luz que se filtraba a través de una grieta en el techo del túnel—. Eres también la luz que se niega a brillar, el amor que te niegas a dar y recibir, la compasión que escondes incluso de ti mismo.

—¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Vivir con esa verdad? No hay escapatoria, ¿no? No hay lugar donde esconderme de mí mismo ya.

—Jacques, mírame —me cogió de la barbilla—. La luz sólo puede brillar verdaderamente cuando se reconoce y se mezcla con la oscuridad. Es el equilibrio, así es como debe ser.