de los

Perdidos

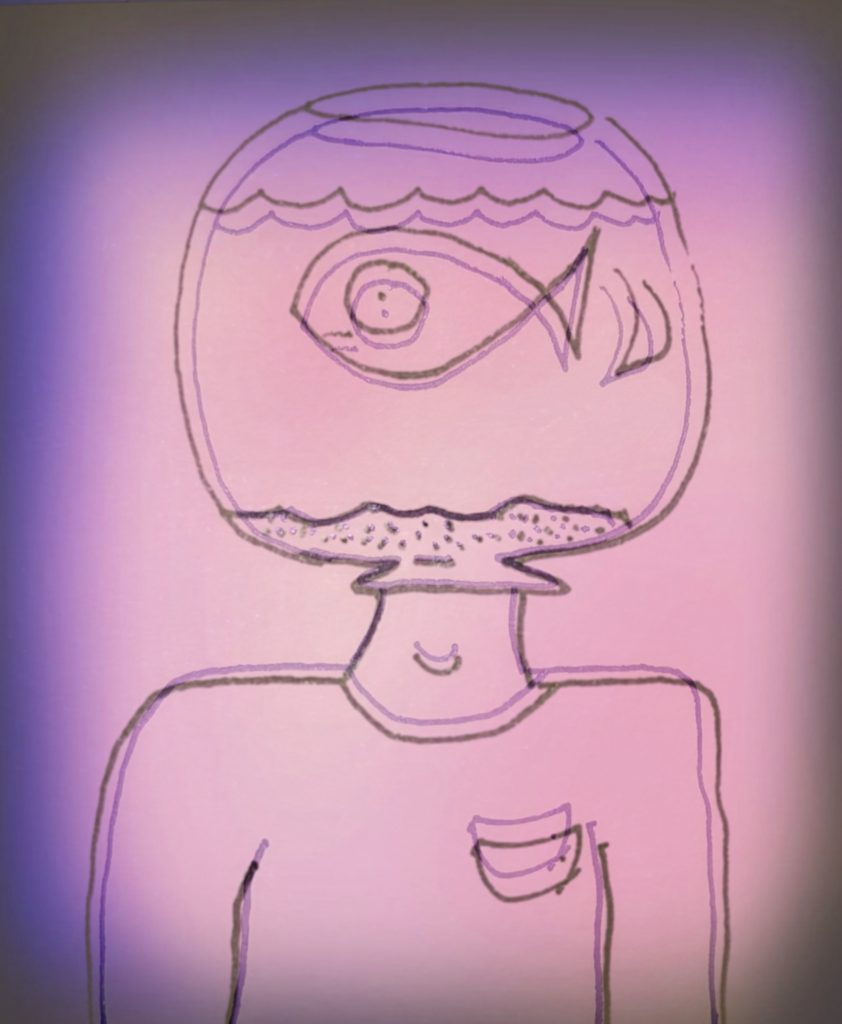

Despertó y su cabeza era una pecera. Con pez dentro y todo. Con el típico goldfish, el medio palmo de arena sintética y un triste algar de plástico. ¿Cómo se había incorporado de la cama sin derramar agua? ¿Cómo podía hacer uso de sus sentidos? El espejo del baño no respondió a ninguna de esas, desde luego, pertinentes preguntas. Tan sólo le devolvía la imagen del inquietante hecho fáctico: su cabeza era una pecera.

Se lavó la ¿cara? al borde del ataque de pánico. Pero por mucho que refrotaba la superficie de plástico transparente del recipiente este no desaparecía. Y su cabeza no volvía; ni rastro de ojos, ni de granos en la mejilla… Tampoco aparecía su característico flequillo. Solo una pecera con su pez. El animal daba todas las vueltas que la estrecha redondez de la pecera le permitía. Llevaba así un rato. Abría y cerraba la boca y parecía mirarle incrédulo, como diciendo: «¿Qué pasa?» Se estaba mareando de seguir al pez con sus no-ojos y de aquel delirio que venía a confirmar lo que llevaba tiempo sospechando: había perdido la cabeza.

Pero nunca pensó que sería algo tan literal, y mucho menos que la sustitución de su quijotera sería una de esas peceras deprimentes donde se te muere el pez que te regalan a los cinco años. Salió un momento del baño para comprobar que se encontraba solo en casa. Bien, su madre no estaba. Había salido a hacer… ¿algo? ¿Comprar, peluquería o pilates quizás? Mierda. Se lo había dicho en la cena, pero no recordaba nada de nada.

Y más le valía que su cabeza volviese a su estado natural para cuando ella regresara. «¿Es que ni siquiera puedes tener una cabeza normal como el resto de chicos de tu edad?», le reprocharía ella. Y con razón. Ya le era muy difícil adaptarse a la vida adulta como para encima tener ese aspecto grotesco. Buscó entonces la forma de recuperar la calma ante lo desesperado de la situación, ¿qué le había dicho la terapeuta? Ah, le había dicho tantas cosas… todas tan manidas como inútiles. Su madre ya le soltaba suficientes frases Paulo Coelho al día como para encima tener que pagar por escucharlas…

Sin embargo, recordó unas palabras que le resultaban especialmente traumáticas en sus largas sesiones tumbado en aquel genérico diván color crema de una conocida marca sueca: responsabilidad y aceptación. «No experimentarás un cambio real hasta que te hagas responsable y emprendas un camino de aceptación», le había aconsejado la psicóloga. Bien, este era un momento cojonudo para aplicar dichas palabras. «Lo que sea con tal de librarme de esta maldita pecera», pensó. Tenía que intentar hacerse con la situación. Tampoco era el fin del mundo ¿no? Vale, su cabeza era una pecera. ¿Y qué? Todo el mundo tiene defectos. Él también tenía los pies planos, por ejemplo. Tan sólo tenía que cambiar de enfoque, quererse con su nueva condición. «Mi cabeza es una pecera, me responsabilizo y lo acepto», concluyó.

Volvió al baño y el espejo le devolvió la misma imagen: la cabeza más cabeza y más pecera que había visto nunca. Mierda, ¿cómo iba a resignarse a esa realidad? No podía aceptarlo. Esto no era un simple defecto, era una auténtica calamidad. Intentó de nuevo buscar una causa que justificase aquella imagen tan delirante… ¡Ajá! Drogas, sí. La noche anterior había estado de fiesta puesto hasta el culo de todo: setas, coca, anfetas y de todo y más aún. Tenía que ser eso.

Y hubiese sido una explicación perfecta, de no ser porque no era una explicación en absoluto. Era, en el mejor de los casos, el anhelo de una explicación. Iván jamás había probado ninguna droga y hacía semanas que no salía de casa… Eso le dejaba a solas con su primera hipótesis: había perdido la cabeza.

En realidad, lo había ido notando, pero estaba tan estresado y ocupado que no podía encargarse de ello. Intentaba relajarse, pasar el día entero tranquilo con el móvil, viendo una serie o jugando a algo. Era en lo que ocupaba casi todo su tiempo porque necesitaba relajarse. Relajarse, antes que nada. Aplicaría la estrategia que tan buen resultado hasta entonces: evadirse hasta que pase el huracán, hasta que el pez deje de dar vueltas, evadirse para vencer. Se responsabilizó y lo aceptó.

Cerró la puerta del baño con pestillo y sacó el móvil. Comenzó a ver videos en Instagram: en muchos de ellos aparecía gente magnífica, como, por ejemplo, un tipo sin brazos que tocaba la guitarra con los pies. Pero al cabo del rato sintió rabia de ver lo extraordinario que era todo el mundo y entonces comenzó a masturbarse con lo más extraño y decadente que encontró en su página de porno de confianza… cualquier cosa que no le recordase que su cabeza era una pecera. Pasó así todo el tiempo que pudo, en un bucle de pasatiempos decadentes y con los nervios a flor de piel. Esperando a la típica escena de comedia americana en la que su madre llegaba en el peor momento, le pillaba con el pene en la mano y le echaba la bronca de su vida: risas enlatadas, primer plano, zoom in a pecera, guiño del pez, fundido a negro.

Fin.

—¡Eh! Atiéndeme un momento, anda —dijo una punzante voz.

No. No tenía que dejarse llevar por la angustia. Seguiría así lo que hiciera falta y después todo pasaría y podría serenarse. Al final todo pasaba. Tenía que ser cuestión de tiempo. Su cabeza volvería a ser la que era, todo volvería a su ser y su madre no sospecharía nada.

—Vamos, Iván. Tengo que hablar contigo. –El pez, que no cejaba en su empeño, era cada vez más y más insistente.

Paso un rato ignorando la voz, pero no era fácil en absoluto. Aquel era el pez más cargante que había conocido. ¿Por qué no le dejaba tranquilo? ¿Acaso no tenía ya bastante con todo lo que le estaba pasando para tener que ser molestado de esa manera?

—Macho, eres exasperante. Si no fuera porque estoy encerrado en esta pecera te pegaría un tortazo, en serio.

Le estaba empezando a cabrear. ¿Es que uno no podía estar tranquilo ni en el baño? ¿Por qué le trataba así? ¿Acaso le había hecho algo a ese molesto pez? «¿Qué quieres?», preguntó de mala manera a través de sus pensamientos.

—Quiero que me escuches un momento, hace tiempo que tenemos que hablar. Pero no me escuchas, macho. Nunca escuchas.

Iván permaneció en silencio. Sentado en la taza del váter. Intentando asimilar que estaba hablando telepáticamente con un pez.

—Mira, sé que no siempre hemos tenido una relación fácil. Pero estamos llegando al límite y es mi deber protegerte.

La cosa pintaba grave.

—¿Protegerme? ¿De qué?

El pez se tomó un momento antes de responder.

—Mira, no andas desencaminado, Iván. Aunque no se te está yendo la olla, o la pecera si te parece más apropiado. —El pez soltó unas pequeñas burbujitas entre risas.

—Uff menos mal, tío —dijo sin creer ni una palabra—. Entonces…. no me estoy volviendo loco, ¿en serio? Joder, menos mal. Gracias doctor pez, muchas gracias por tanta sabiduría —respondió con toda la acidez que pudo.

—Sí, en serio, tío —respondió el pez con tono burlón, para después mostrarse todo lo serio que la circunstancia requería—. Pero lo que te espera es mucho peor. Vas hacia a un sitio mucho más oscuro: la nada total, la pérdida de todo tu sentido. Y ya a casi casi estás ahí. ¡Aguanta campeón! ¡Unos metros más! ¡No falta nada! —El pez soltó aún más burbujitas y después una gran burbuja a modo de profundo suspiro. Lo intentaba sinceramente, pero se había vuelto un cínico con el tiempo.

Se miró de nuevo en el espejo. Definitivamente no podía procesarlo, pero sí que lo sentía. Una especie de… ¿vaciado? El pez tenía razón. Un poco más, muy poco, y estaría fuera de juego. ¿Cómo sería llegar a la nada total? se preguntó.

La gente hablaba normalmente del sentido de la vida, pero él nunca había comprendido del todo a qué se referían y, mucho menos, por qué estaban tan preocupados por ese tema. Tampoco le quitaba el sueño el tema, no a sus cuarenta y siete años, no a esas alturas; cuanto más mayor se hacía menos le importaba el tema del sentido. Sin embargo, su cabeza era una pecera. El preludio a llegar a aquella «nada», al vacío existencial absoluto, fuese lo que fuese. Su vida era una mierda, sí, pero no estaba preparado para cruzar ese límite. De repente aquello parecía algo chungo de verdad. ¿Qué sería lo próximo? ¿Que su brazo se convirtiese en una serpiente? ¿A eso se refería su particular Pepito Grillo?

El pez percibió la angustia de su hospedador e intentó reconducir la situación:

—Vale, vale, perdona. No quería empezar tan fuerte nuestra conversación. Mira, lo siento. Es una cosa grave, la más grave que nadie te habrá dicho jamás. Entiéndeme: yo también estoy nervioso. Para mí el humor siempre ha sido una vía de escape (en una pecera no hay otra). Aunque, en realidad, no hay prácticamente escape posible para nosotros. La evasión ya no sirve, Iván. Ni el humor, ni la autocompasión, ni la pasivo-agresividad… Ya estás casi ahí… Y si llegas a ese punto, yo desapareceré para siempre y tú te quedarás flotando en el espacio infinito a merced del caos.

Iván intentó digerir todo aquello sin éxito. El pez era un matraca y exageraba fijo: no podía ser para tanto. Aunque pensó que igual debía hacer algo para no ir a aquel oscuro y oscuro lugar del que le hablaba el animal.

—Entonces, ¿todavía tengo alguna posibilidad? —preguntó con un hilo de esperanza en la voz.

El pez se tomó un momento para pensar una respuesta, sabedor de que sus próximas palabras serían cruciales para reconducir la situación. Ya se había enfrentado a miles de situaciones similares antes. Sin embargo, estaba cansado. El límite de su paciencia había sido traspasado mucho tiempo atrás. Tendría que esforzarse, una vez más. Una última vez.

—Podrías tenerla —sentenció.

Era lo que Iván necesitaba. El salvavidas al que tenía que aferrarse con todas sus fuerzas. Su cuerpo se destensó y apoyó su espalda contra la cisterna del váter.

—Percibo que has sentido alivio al oír mis palabras, pero no te precipites. He dicho «podrías». Vamos a tener que trabajar mucho para que vuelvas a la normalidad. Hace mucho tiempo que perdiste la toma a tierra amigo mío. Y llevará tiempo recuperarla.

Entonces el pez percibió algo de desesperanza en Iván. No era lo que quería provocar en él, pero era un mejor comienzo que un falso optimismo. A fin de cuentas, el autoengaño era un compañero del que se debía de desprender cuanto antes.

—Bueno, no importa —mintió Iván—. Haré lo que sea necesario con tal de recuperar mi cabeza.

El pez pareció sorprendido con esta contestación, frunció el ceño y señaló a Iván con una de sus aletas.

—Te advierto que no será un camino de rosas. Vas a tener que hacerme caso en todo lo que te diga.

Iván asintió con nerviosismo varias veces seguidas, agitando así el contenido de la pecera.

—Lo que sea. Venga, dime, ¿qué tengo que hacer?

El pez, un poco mareado, midió la buena disposición de Iván. No era la primera vez que lo veía así de entusiasmado para después fracasar estrepitosamente.

–Bien, tendrías que empezar por cambiar el agua de la pecera. Parece sencillo, pero…

El pez no llegó a terminar la frase. Iván había visto la luz: «¿Ya está? ¿Cambiar el agua de la pecera? ¿Eso es todo?», pensó. Se incorporó y se apresuró a abrir la llave de paso de la pila del baño, provocando que brotara un generoso chorro de agua.

—¡Espera! ¡No te precipites! —le advirtió el pez.

Iván dirigió su cabezapecera hacia el chorro. Sin embargo, esta era de un tamaño considerable y apenas cabía en la superficie de la pila, por lo que solo entraron unas gotitas en el recipiente. Impaciente y testarudo como era, probó un par de veces más antes de convencerse de que eso no le llevaría a ninguna parte. Miró al bidé, pero nunca le había convencido. Finalmente se dirigió hacia la ducha.

—Quítate la ropa al menos antes de… ¡Eh! ¡Eh!

El pez sintió un escalofrío por todas sus espinas. El agua, todavía fría, entraba en la pecera y le hacía tiritar.

—¡No! ¡No! ¡Para!

Iván paró. Cortó el agua y dejó caer la pera de la ducha al suelo. Su ropa estaba empapada.

—¿Qué pasa? —preguntó desconcertado.

—Vamos a ver —el pez captó una considerable cantidad de oxígeno a través de sus branquias antes de proseguir—, tienes que seguir un orden y hacer las cosas bien, poniendo atención. No hay atajos. Primero tienes que quitar el agua sucia. Para ello tienes que llenar una bolsita con agua templada (y recalco: templada), meterme dentro, sacar el agua sucia, limpiar el algar de plástico, rellenar la pecera con agua limpia y después meterme a mí. De otra forma el agua que entra se mezcla con suciedad anterior y jamás estará limpia ¿Entiendes?

Aquel pez le hablaba ahora como su psicóloga. Pues claro que lo entendía, no era imbécil. Aunque de todas formas el pez podría habérselo explicado antes, ¿no? Vale, tenía que quitar el agua sucia. Allá que iba. Quedándose con aquella conveniente información parcial y con el plato de la ducha mojado, intentó mantener el equilibrio para después, con suma dificultad, agacharse hasta quedar en cuclillas y poder verter mejor el turbio líquido de la pecera en el desagüe. Sin embargo, no entraba en sus cálculos un factor de suma importancia: el pez estaba siendo arrastrado junto con el agua, quedando expuesto a una dolorosa caída y a un medio carente de líquido que le resultaría sumamente hostil. Vamos, que probablemente lo iba a matar.

El animal se aferró con todas sus fuerzas algar de plástico mientras intentaba advertir a Iván.

—¡Mequetrefe! ¡Me vas a tirar! ¡Detente!

Iván, totalmente ajeno a las advertencias del pez, volvió a llenar la pecera. El animal seguía dentro, acongojado y tiritando de nuevo a causa del agua fría que Iván había hecho entrar en la pecera sin ningún tipo de consideración. Las mínimas esperanzas que había albergado hacia su hospedador se habían desvanecido totalmente. Y había algo peor: no le sorprendía lo más mínimo. Al fin y al cabo, era la tónica habitual. No podía esperar nada ya. Su preocupación empezó a transfigurarse en una candente rabia hacia Iván, la cual amenazaba con destruir su relación de una vez por todas.

—Bueno, ya está el agua limpia. Eso es todo, ¿no? —preguntó Iván con aires de suficiencia, mientras restos de suciedad flotaban por la pecera.

El noble pez había hecho todo lo que había estado en sus aletas, pero el chaval ya había llegado, sí señor, ya había cruzado la línea de meta y el barco de la más absoluta nada existencial estaba a punto de partir. La rabia que sentía el pez le enajenaba hasta las mismas branquias: había fracasado. Pero, ¿cómo no iba a fracasar con semejante alcornoque? Finalmente, harto del maltrato que había sufrido toda su vida y del que estaba sufriendo en aquellos instantes, el pez tomó la única alternativa posible: mandarlo todo a tomar por culo.

—Tú… estúpido niñato… ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? —El agua de la pecera hervía con cada una de sus palabras.

—¿Perdona? —respondió Iván como si aquello no fuera con él.

—Tan sólo te he pedido una cosa: que me escucharas. Pero nada. Ni siquiera cuando tu propia existencia está en juego eres capaz de dejarte ayudar. Así de egoísta eres. Así que yo dimito. Púdrete o mátate, a mí ya me trae sin cuidado.

Iván no comprendía. Ahora el pez sí que le estaba cabreando de verdad. Todo el mundo le decía lo que tenía que hacer, todo el mundo se creía mejor que él, hasta un maldito goldfish. ¿Y encima ahora le echaba la bronca? No, por ahí sí que no pasaba.

—Mientes como un cabrón, ¿acaso no he hecho todo lo que me has pedido? ¡Mira! —dijo señalando la pecera frente al espejo del baño—. He cambiado el agua. Así que ahora vas a hacer que todo vuelva a la normalidad, ¿me entiendes? Vas a dejar de sermonearme y vas a hacer que todo vuelva a la normalidad, ¡hostias! —Y remató golpeando su cabezapecera contra el espejo resquebrajando parte de su superficie.

El pez, asustado, se refugió rápidamente en el algar de plástico, dejando un rastro de burbujas tras de sí. La verdadera naturaleza de su hospedador, la que él conocía tan bien, se revelaba al fin.

—¡Sal! ¡Sal de donde quiera que estés! Si no sales por las buenas te haré salir yo, ¡pez de los cojones!

El pez no tenía intención de salir de su escondite. Ya había tenido bastante. Estaba cansado de luchar, de ayudar… incluso de huir.

—¿No quieres salir? No me quieres ayudar porque te crees mejor que yo, ¿verdad? Muy bien.

Iván volvió a golpear su cabezapecera contra el cristal del baño. Una y otra y otra vez. Provocando que con cada envite el recipiente perdiese grandes cantidades de agua.

—¡Enfréntate a mí! ¡Sal! ¡Sal de tu escondite! —aullaba Iván sin parar.

Pero el pez no salía.

La superficie plástica de la pecera resistía los golpes contra el espejo, pero ya quedaba menos de un dedo de agua en su interior. El pez boqueaba, intentaba buscar su respiración. Pero era muy difícil. Las condiciones le eran sumamente adversas. Iba a peor. Ser un pez fuera del agua es una situación agónica. Sin embargo, no salió de su escondite. Aunque sí que tenía una cosa que decir:

—Eres idiota—concluyó, malgastando parte del poco oxígeno que le llegaba.

—¡Cállate, pez! Te crees mejor que yo, ¿eh? Que por ser un pez que sabe hablar eres el puto amo. Que soy un inútil, ¿no? ¡Pues ahora vas a ver quién es el inútil!

Iván se dirigió al salón. Su padre llevaba ausente años, pero le había dejado un completo surtido en el minibar a modo de recuerdo. Eligió una botella cualquiera, que resultó ser un anís del mono. Y el pez pensó que era una bebida muy apropiada para Iván, dadas las circunstancias.

—¿Qué haces, maldito demente? Tu cabeza es una pecera, ¿recuerdas? ¿O es que te vas a meter un chupito por el culo como aquella vez en.…? Oh, dios… —clamó el pez.

—Pero, ¿qué dices? ¿no es así cómo se cambia el agua? Vaya, que despistado soy —respondió Iván con tono burlón.

El anís, a filtro quitado, entraba en tromba en la pecera llenando todos los rincones. Era un líquido muy doloroso de respirar a través de las branquias, una auténtica tortura. El pez se revolvía, juraba en arameo, en idioma de peces, de cefalópodos y de cetáceos incluso. También en la lengua del demonio. Pero nada de ello evitó que acabase empapado en el pringoso licor.

—¡Sólo estás empeorando las cosas! ¡Esto no va a cambiar nada!

—¡No me importa! ¡Jódete cabrón!

La cabezapecera empezó a dar vueltas, por dentro y por fuera. Los tonos anaranjados del pez pasaron a ser violetas y después se tornaron de un tono cetrino que auguraba más fatal de los destinos. Recogió todo el estoicismo que puede albergar un organismo acuático y dio rienda suelta a sus últimas palabras:

—Maldita sea… ¡No me iré sin decírtelo! Puede que ahora acabes conmigo, pero tú vas después, Iván. Este es el final del fin amigo mío. Este es el momento. Es ahora, cuando ya no esté, que te quedarás a solas con tu cuerpo y él no es tan elocuente como yo. Él no avisa, Iván. Él no duda, no decide, no piensa. Serás poco menos que un autómata a merced de todo y de todos. ¡Un cascarón vacío que se intenta rellenar con la mugre del mundo! —sentenció a punto de desgañitarse.

Pero Iván, como siempre había ocurrido, no escuchó tan siquiera las últimas advertencias del pez. Las palabras eran para él algo aburrido. Sonidos o textos que iban y venían pero que jamás le dejaban un poso. Las palabras dolían. Le provocaban unos chirridos mecánicos insoportables en su masa gris. El único lenguaje que entendía era el de la dopamina, la química, la electricidad. Ya lo tenía claro: cuando se librase del pez se instalaría ese nuevo juego multijugador en línea del que tanto había oído hablar y que, encima, por alguna extraña razón, era gratis.

—¡Calla! ¡Calla!

Pero el pez continuaba con sus reproches, infinitos como eran. Así que Iván vertió más, mucho más dentro de la pecera. Más alcohol, medicamentos, papel higiénico, basura, lejía, Red Bull, más de todo… El agua turbia, color petróleo… Hasta que, al fin, el pez calló. Y hubiese sido raro que siguiese hablando porque, bueno, había muerto. Claro.

Cuando fue consciente de ello, Iván experimentó una breve calma: ya no oía aquella irritante voz en su cabeza.

—Por fin. Todo ha vuelto la normalidad —pensó.

Pero poco después comenzó a experimentar una angustia que ya nunca le dejaría.

Cuando su madre llegó a casa, una hora más tarde, lo encontró frente al ordenador; la mesa pringosa con manchas de bebidas energéticas y restos de ganchitos. Escuchó algún arrebato de furia ocasional. Entornó los ojos, dejó la compra en la cocina como hacía todos los días y se dispuso a cocinar.

Lo había dado ya por perdido pero, por lo demás, la cabeza de su hijo se veía perfectamente normal.